-

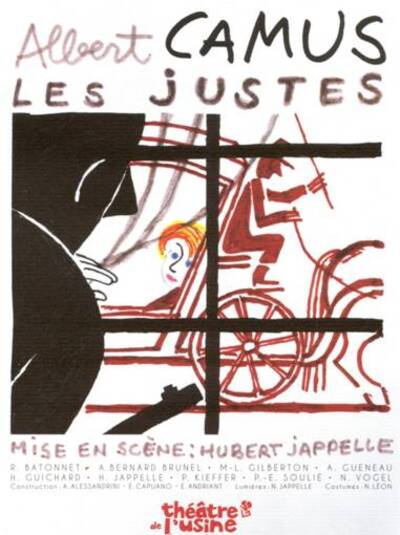

La pièce en cinq actes d’Albert Camus est inspirée de faits réels : en 1905 à Moscou, un groupe de révolutionnaires socialistes projette d’assassiner le grand-duc Serge, oncle du tsar, touchant à travers lui le despotisme et la tyrannie.

La pièce en cinq actes d’Albert Camus est inspirée de faits réels : en 1905 à Moscou, un groupe de révolutionnaires socialistes projette d’assassiner le grand-duc Serge, oncle du tsar, touchant à travers lui le despotisme et la tyrannie.Chacun des personnages a un rôle à tenir dans ce complot : le jeune Yanek lancera la bombe sur la calèche ; Dora, son aimée, prépare la bombe ; Stepan est l’intransigeant gardien de l’esprit de la révolution ; Alexis se voudrait être en appui pour jeter la deuxième bombe ; Boris est le chef garant de la cohésion du groupe.

Chacun à sa manière est une pièce indispensable du puzzle, nécessaire pour que la juste cause sorte victorieuse de l’épreuve et pour que la morale reste la seule gagnante dans ce combat qui dépasse les individualités. Mais une juste cause ne peut pas justifier tous les moyens. Jusqu’où est-il légitime d’aller pour combattre le despotisme et l’injustice ? C’est au prix du choix individuel entre le bien et le mal que l’homme peut espérer sortir vainqueur. Ainsi Albert Camus, le juste, s’oppose-t-il à l’intransigeant Jean-Paul Sartre, qui ne peut en sortir que les mains sales.

Hubert Jappelle nous propose une option minimaliste par l’absence de décors, en se concentrant sur la mobilité des acteurs qui, par leur talent, magnifient le texte de Camus.

Les personnages se meuvent avec fluidité sur une scène centrale carrée de 7 mètres de côté. La centaine de spectateurs est placée tout autour, très proches des acteurs et de l’émotion qu’ils savent dégager. Le spectateur voit et vit ainsi la pièce.

Les personnages se meuvent avec fluidité sur une scène centrale carrée de 7 mètres de côté. La centaine de spectateurs est placée tout autour, très proches des acteurs et de l’émotion qu’ils savent dégager. Le spectateur voit et vit ainsi la pièce.La performance du jeune Yanek (Adrien Bernard-Brunel) est très convaincante. Le policier Skouratov est interprété par le metteur en scène Hubert Jappelle, tout comme Paul Œttly le fit en 1949 sur la scène du Théâtre-Hébertot lors de la première représentation de la pièce. C’est Serge Reggiani qui jouait alors Yanek et Michel Bouquet Stepan, autour de Maria Casarès, la Dora de l’époque. Les Justes obtinrent alors un « demi-succès », selon l’expression de Camus.

L’interprétation au Théâtre de l’Usine nous donne envie de nous plonger (ou replonger) dans le texte de Camus qui pose de questions d’une grande modernité sur l’engagement, sur le discernement et sur la justice.

GLR

http://www.theatredelusine.net/theatre/saison/spectacle/les-justes-cie-hubert-jappelle-28/

(ou http://www.webcitation.org/6DEDwG1JH)

votre commentaire

votre commentaire

-

Mercredi

Un centre commercial. Petits et grands blocs accolés les uns aux autres. Couleurs flashys. Vert pour Speedy, bleu pour Leclerc. Chacun essaye de capter le regard du consommateur. Dans ces artères de déambulation, rien pour s’asseoir. Aucune chaise pour se reposer et lézarder. Aucun café. Tout est minuté. Les courses, le garagiste, la culture… quelques pas plus loin.

Un sourire dans cette grisaille. Celui du jeune mécanicien. Mais le temps est compté. Il faut passer à la caisse, récupérer la voiture, partir, laisser la place au suivant. Au suivant !

Un matin dans la semaine

Un matin, dans la cour. Le soleil s’est levé depuis peu. Des traînées roses flottent encore. Le cri d’un oiseau, son bruit d’ailes. Je ne l’ai pas vu passer. Juste deviné. Mais il est là. Comme le jour, ce matin.

Vendredi matin

Je lis « Grammaire africaine », court extrait de Mythologies, de Roland Barthes. Perdre le sens des mots, comme les personnages de Cent ans de solitude. Retourner les mots.

Barthes capte le détournement du signifiant dans les discours des années 1950-60. Quand la guerre est écartée, quand on la maquille derrière le terme de pacification, quand on nie son existence en l’oubliant de son vocabulaire. A cet instant, je sais que je me servirai de ses mots dans mon travail.

BBLR

votre commentaire

votre commentaire

-

Je rentre à l’instant, rapidement, dans le bar. Et d’instinct, je sens que ce n’est pas L’instant habituel.

Le bar est là pourtant, inchangé. Les tables noires et leurs petites lampes accrochées sur le côté de chaque box. La moquette brune, profonde. Et cette économie de décoration. L’instant reste épuré.

Mais l’instant est suspendu. Vide. Personne. La musique qui enveloppe habituellement le fond de l’air est coupée. Silence. Tout est si lent alors que l’instant est chaque jour surchargé de voix, de bruits, de pas. L’instant agité s’est fracturé.

Personne. Le barman roux est absent. La serveuse au look de punkette ne déambule pas. Aucun client.

Je suis entrée en courant. J’ai l’habitude de venir chaque midi manger mon bout de salade ici. Un trajet habituel, impensé. Je me suis assise comme toujours au fond. Mais l’espace ne vibre pas de son tempo quotidien.

Et il y a cette odeur acide. Ce parfum entêtant qui m’emplit. Odeur captée par les narines… et les nerfs. Une odeur aigre, persistante. Un air qui charrie la colère. Un temps mort. Le temps mord cet instant… puis s’accélère.

Le barman entre, la main enserré dans une bande rougeoyante. Son visage est chaviré. Lorsque la porte s’est ouverte sur l’extérieur, j’ai vu les pompiers, dehors, près du banc à l’entrée. Couchés au-dessus d’un corps, une petite foule autour d’eux.

Et cette odeur envahissante à l’instant.

Le temps comprend, en flash. Odeur du sang. Je ne l’avais pas saisi, dans mon trajet d’habitudes, mais c’est bien ça, cette senteur puissante, chargée des flux sous notre peau. Et l’homme qui accompagne le barman retrace –presque à mon intention -, le fil de l’épisode précédent cet instant où je suis entrée en courant.

Cet instant où une femme ivre a cassé son verre sur le bord de la table. Cette seconde où elle a lacéré son compagnon. Cette minute où le barman qui n’avait pas vu le passé du verre brisé a cru que la femme venait de se faire agresser. Cet instant où il a enserré l’homme. Ce passage successif où la femme l’a frappé du bout de son verre fracassé, là, au bras…

L’instant se fige, l’odeur est là. Qu’est-ce que je fais ici, assise à cet instant d’après. Je n’ai pas saisi ces moments de l’instant fugitif. J’étais entrée et je n’ai rien vu. Je me suis attablé dans l’instant blessé.

BBLR

votre commentaire

votre commentaire

-

Un instant de liberté… et une amie m’a emmenée dans une librairie libre comme l’air…

Dans la rue Gambetta, à Toulouse, à proximité du Capitole !

Un instant d’inspiration en survolant la terre, les rayonnages de bois emplis de livres du monde entier, en français, en anglais, en espagnol, en italien… on aborde la Terra Nova, une merveilleux petit café-librairie niché dans son écrin rose.

« Totale liberté dans le choix des ouvrages », me dit ma guide, en m’embarquant sur ce rivage du sud.

Et c’est vraiment bon de respirer un autre air…

Au milieu de tous ces livres, on trouve des DVD que l’on ne trouve pas à chaque coin de rue… et de nouvelles ou anciennes pépites littéraires… les romans de Joseph Delteil, que je trouve ici presqu’exclusivement à la bibliothèque universitaire… les traversées du monde d’Albert Londres, de Buenos Aires aux ghettos juifs d’Europe de l’Est.

Et près du comptoir, des revues nova… bien autre chose que la presse habituellement disponible, des revues qui s’ouvrent à un nouveau monde…

Et si l’on souhaite continuer à respirer l’air plus libre de cette jolie librairie, asseyons-nous sur les petites tables au milieu d’étudiants, pour boire un p’tit café !

L’air libre m’était compté ce jour-là mais si vous passez dans la ville rose, n’hésitez pas à ouvrir cette porte, pour simplement respirer… une terra nova…

http://librairie-terranova.fr/index.php

Et puis, ensuite vous pourrez aller boire dans la rue des Pénitents gris, une bière du Mexique ou un thé des Azalées dans le café des langues.

Jeux et livres à disposition, à découvrir dans une petite bibliothèque où vous pourrez laisser un livre pour en prendre un autre… Faites-tourner les pages !

Toulouse… une Terra Nova !

BBLR

votre commentaire

votre commentaire

-

Gaël Faye est un slameur qui écrit avec ses tripes, avec son cœur, avec fougue et avec talent. C’est « un virevolteur de mots plein d’amertume ». On le connaissait en groupe avec Milk Coffee Sugar. Son premier album en solo, Pili pili sur un croissant au beurre, sort ce mois de septembre, et on peut apprécier ce petit bijou à travers ses concerts.

Gaël Faye est un slameur qui écrit avec ses tripes, avec son cœur, avec fougue et avec talent. C’est « un virevolteur de mots plein d’amertume ». On le connaissait en groupe avec Milk Coffee Sugar. Son premier album en solo, Pili pili sur un croissant au beurre, sort ce mois de septembre, et on peut apprécier ce petit bijou à travers ses concerts.C’est ce qu’on a fait le 4 mai dernier à la Maison des Pratiques Artistiques, petite salle parisienne à taille humaine. Une ambiance feutrée, de lourds fauteuils rouges et une salle intime pour ce premier concert en solo. La scène est toute proche, épurée, un fond noir.

Et puis… le son d’une percussion, progressivement…

Et puis… les musiciens, tour à tour, s’installent…

Et puis… une voix suave, celle de Sacha, sur un rythme envoutant…

Et puis… Gaël Faye…

C’est une liane à l’allure presque adolescente qui entre. Il meut son corps dégingandé et ses mains arachnéennes avec force et fluidité…

C’est une liane à l’allure presque adolescente qui entre. Il meut son corps dégingandé et ses mains arachnéennes avec force et fluidité…Un sourire lumineux, une voix rythmée nous fait accéder dans son monde de vie et de mélancolie, « écartelé entre Afrique et France ». Sur sa portée, sa voix emporte la poésie. Une porte s’ouvre sur son temple intérieur et Gaël nous invite. Gaël hisse sa voile musicale, sur le tempo de ses mots, sur son bateau qui aborde des rivages d’hier, de demain et d’aujourd’hui. Le chemin n’est pas unique, la voie n’est pas uniforme.

Nous suivons, embarqués dans cette salle chaloupée, jusqu’au delta de nos destinées parce que :

« Quand deux fleuves se rencontrent, ils n’en forment plus qu’un et par fusion nos cultures deviennent indistinctes. Elles s’imbriquent et s’encastrent, pour ne former qu’un bloc… d’humanité, debout sur un socle ».

La salle se lève, la danse sur le bateau s’enivre peu à peu de ses mots au goût doux-amer.

Gaël crée un univers. En empathie, il partage avec la salle ses visions du monde et nous unit-vers-celle, parfumée, des métis-sages.

Les mots de sa mémoire, une émotion à fleur de peau… Ses mots avancent en funambule, une poésie de l’amour. La voix de Ben l’Oncle Soul nous transporte sur l’embarcation de son amour de père, vers Isimbi… « Et puis un jour, on s’amarre au-dessus d’un champ de lumière. Les amants qui s’aimèrent d’un sentiment lunaire, plongent ensemble dans l’azur au ressac éphémère et remontent à la surface une perle solaire ». Juste et sensible, il conte ses amours « parce qu’on était elle et moi, parce qu’on s’aimait à l’étroit, parce qu’il fallait être deux pour faire trois ». A travers ses mots, on devine sa femme, « une beauté qui s’ignore », et sa silhouette s’esquisse quand il clame « j’aime pas la voir partir mais j’adore la voir s’en aller ».

Gaël Faye, mouvant et émouvant, fait se mouvoir des continents que l’on sent parfois dériver, vers une rencontre, unique, entre pili-pili et croissant au beurre. Il ne cherche pas à raccommoder les pièces mais-tisse une toile chromatique. Sommer de choisir « sa place dans un monde dichotomique », il constate : « j’ai le cul entre deux chaises, j’ai décidé d’m’asseoir par terre ». Gaël sait jouer des notes et des mots pour emmener et soigner sa mélancolie : « venez mourir comme les vagues de ma plage, venez donc lire le vague à l’âme de mes pages ».

Poésie soignée qui gai-rit le temps. Son passé conjugué au présent, Gaël nous conte sa ville bouillonnante, tout bouge à Buja, bien que les jeunes ne semblent plus y espérer aujourd’hui qu’un visa. Gaël, dont le prénom porte une part de l’éternel, nous emmène avec lui dans son Petit pays, le Burundi, son exil en France et la mélancolie de ses après-midi sans fin sur le carrelage mosaïque de l’enfance. Un pays où « les pizzas n’ont que deux saisons ». Si pour Gaël, « l’exil c’est comme une porte d’exit », il nous confie ses rêves pour le Burundi, celui où « on fera trembler le sol dans les grondements de nos volcans, alors petit pays loin de la guerre, on s’envole quand ? »

Gaël Faye est l’idéaliste qui vit ses rêves quand tant d’autres les étouffent. Il rappelle ce que lui disait père : « méfie-toi du cynisme, l’avenir appartient aux idéalistes ». Comme le disait Camus, seuls les idéalistes peuvent changer le monde, les autres n’en ont pas le temps. Le pianiste sur un clavier qwerty résiste et éveille les rêves fanés par les impératifs ressassés de productivité, rentabilité, utilité… un souffle loin du cynisme imposé.

Le son flotte encore au-dessus de Paris, la nuit. Les fleuves se rencontrent dans l’air du soir… Merci pour cet instant de grâce. Un vrai diamant à découvrir dans son écrin automnal. Sortie en septembre à ne pas manquer.

BBLR & GLR

Ça y est, enfin ! Sortie ce 4 février 2013

votre commentaire

votre commentaire

-

A la manière de Michel Pastoureau (Les couleurs de nos souvenirs, journal chromatique…), j’écris mon histoire d’or.

OR… est une couleur…

Or est un changement, un appel à penser autrement : « vous croyez savoir cela… vous avez entièrement raison d’ailleurs… Or le diable se cache dans les détails… »

Or est entre ce dedans et le deHORS, une fenêtre hors du temps…

Or est une couleur… qui illumine, qui éclaire…

Car OR est aussi La Lumière en hébreu…

Et Or est le prénom d’une jeune fille éblouissante, d’une amie dorée, qui vit aujourd’hui dans un pays à l’autre bout de la Méditerranée.

Or était encore incertaine dans la chair de son dessin. Elle était blottie au fond du ventre de sa mère, qui avec son père ne savait pas encore quelle serait la voie à tracer, le sillon à former, le nom, le shem, en hébreu, à donner, le schéma à ébaucher pour leur enfant.

Laisser la voie libre… il y avait Orion, il y avait Or, il y avait tant d’autres possibles, de choix, de demains… à deux mains…

Pendant que ces questions se bousculaient dans le pays du lait et du miel, la grand-mère de la future petite Or était loin, très loin, portée sur un voilier, emportée sur la Mare Nostrum, quelque part entre le Guadiana et Chypre…. Elle s’appelait Brigitte et elle sentait que le temps était venu de changer de nom, de changer de shem… d’esquisser un nouveau schéma elle aussi, au moment, à l’instant de la naissance de sa petite-fille, elle-même renaissait…

Et le Verbe prononça le shem « Orion ! » Oui ! Orion s’imposait. Elle prit un livre, ouvrit avec art au hasard des pages de ce livre peu quelconque… et tomba sur les mots : « ton nom est écrit dans les étoiles » Orion…

Tel serait son nom, son shem, son schéma à finir…

Sa petite-fille guettait, sa petite-fille restait blottie au fond du ventre, attendant les esquisses à finaliser autour d’elle… elle ne s’appellerait pas Orion… Sans que ses parents n’en sachent rien le chemin, le schéma était déjà emprunté… mais d’autres encore possibles…

L’ion de la grand-mère parla à l’Or de sa petite-fille.

L’enfant encore sans nom, la petite que je vois aujourd’hui si belle, apparut… Un jour, un beau jour elle naquit. Qui était-elle ?

Son père, en la prenant dans ses bras fut ébloui, éclairé par sa lumière. Frappé par ses rayons, seul un nom s’imposait : « Or… Lumière… »

Son chemin maintenant était dessiné, son schéma tracé…

Or-Lumière serait la couleur de son dessein…

BBLR

votre commentaire

votre commentaire

-

C’est au 19 rue des bons-enfants… J’y suis revenue et rien n’avait changé ou si peu… La façade blanchie devenue grisâtre et les pierres de plus en plus apparentes… le passé remontait le long des gouttières, les racines remontaient sur le mur pour alimenter chacune de ces fenêtres qui parlent des courants d’air de leurs habitants.

J’ai humé l’air… et à la fenêtre entrouverte du premier la brise a fait frémir le linge étendu, les serviettes suspendues, les bavoirs accrochés. La famille Lafranchi s’était encore agrandie… des petits-enfants étaient là, des cris, des rires se répercutaient de l’appartement à la cour. La belle-fille Lanfranchi, celle qui avait épousé l’aîné, Victor, le préféré, et qui semblait avoir tant de mal à se faire accepter dans la tribu avait repeint les fenêtres… De la cour on sentait encore la peinture et on voyait le blanc tranchant sur le gris de la façade. La belle-fille Lanfranchi, Isabelle, que j’avais trouvé vingt as plus tôt sur le seuil du premier étage, en pleurs, mise à la porte par sa belle-mère, semblait avoir trouvé sa place dans la famille.

Les plus petits dormaient dans la pièce à côté ; la fenêtre à demi ouverte, le rideau fermé, aspiré à chaque petit coup de vent… ils ne sont pas gênés par les rires et les cris, les courses dans le couloir, ils dorment…

A l’étage du dessus, ce sont Mr et Mme Marchelli qui font la sieste aussi. Les vieux volets, les mêmes volets rouillés qu’il y a vingt ans, sont là… Mr Marchelli est chargé de leur ouverture et de leur fermeture. Mr Marchelli sur sa canne, déjà à l’époque, et toujours là… attentif aux petits pas de sa femme, silencieux et aimant. Mr et Mme Marchelli restés sans enfants, le petit Simon mort dans un accident, aiment entendre en dessous les gamins courir dans les couloirs. Les petits montent l’escalier tous les jours à cinq heures précises pour aller chercher chez Mme Marchelli les bonbons acidulés qu’elle garde dans sa soupière, mêlés aux colliers de pâtes et empreintes de mains en argile de Simon…

Et puis, au troisième étage, il y a la Saporta, celle à qui personne ne parle dans l’immeuble. Elle doit avoir cinquante ans maintenant. Les petits murmurent sur son passage : « c’est elle, la sorcière… chuuut ! cache-toi parce que si elle te voit, elle te jettera un sortilège ! ». La Saporta ne sourit pas, elle passe devant les enfants tapis dans l’ombre, elle monte le grand escalier, lentement, en s’agrippant à la rampe…

Mr et Mme Marchelli disent que c’était une putain avant, qu’elle recevait plein d’hommes différents, tout le temps… moi je l’aimais bien la Saporta, parce qu’elle m’avait accueilli un jour, à 15 ans, elle m’avait parlé des hommes comme personne ne m’en avait parlé, elle m’avait parlé de la vie qu’elle connaissait avec toutes ses bosses, ses cabosses. Ma fée carabosse me disait de garder toujours mes rêves, de ne jamais croire à la réalité dont tout le monde parlait… Elle était différente la Saporta. C’est elle que je viens voir aujourd’hui, vingt ans après… au troisième étage du 19 rue des bons-enfants.

J’aime les fenêtres, elles parlent, elles vibrent et se cassent. Elles s’ouvrent sur l’extérieur, comme celle du dernier étage qui vient de claquer sur la façade, alors même que les murs restent silencieux, refermés sur eux.

BBLR

votre commentaire

votre commentaire

-

Voir mon fils sourire, son visage s’éclairer et sa fossette se creuser sur le bord de la joue…

Entendre nos pas crisser dans la neige, un silence enveloppant le temps immaculé…

Sentir l’eau chaude, bouillante, couler le long du dos, dérouiller mon corps encore endormi…

T’attendre et entendre tes pas dans le couloir, et la porte s’ouvrir sur ton sourire le soir…

Voir des larmes dans les yeux de ma sœur, mon amie, quand seule Delphes pouvait s’offrir à elle…

Entendre les oiseaux dans le jardin aux échos…

Sentir un rayon de soleil percer le volet, s’infiltrer jusque sur mon visage… le matin, un matin…

Mon cœur s’emballer, mon être frissonner quand un nouveau chemin apparaît… un nouveau sentier à découvrir, une route à défricher, à tracer… changer, s’élever…

Voir les enfants jouer, rire et poser des questions… dire des mots qui élèvent nos oreilles bien plus que nous les élevons…

Entendre la lettre tant attendue tomber dans la boîte aux lettres…

Parcourir les allées d’une librairie et me laisser happer par les couleurs, une couverture, un titre, des mots…

Sentir ta main, ton épaule, ton étreinte quand l’instant semble s’écrouler…

BBLR

votre commentaire

votre commentaire

-

Le gâteau de Pacha Mama Mía

C’est un gâteau ancien, au nom imprononçable, d’un yiddish incertain d’une Mamie Mía, la très belle Mamie aux cheveux poivre et sel, qui pouvait aussi être très soupe au lait … ! Le Simmot Kurer… mais oubliez le nom original avec des M, des K et des R partout.

Pour pimenter sa vie, Mamie Mía prenait deux doses de cannelle. Elle savait casser les œufs sans faire pour autant une omelette, lorsqu’elle rassemblait sa tribu. Elle mélangeait la cannelle et ses œufs, en traitant la pauvre Esthi de grosse patate indigne de son fils chéri !

La Mamie Mía très droite, disait au milieu des siens : - Assignez les places sans vous soucier des déclassés.

Reine dans sa cuisine, elle clamait à ses assistantes : - Mélangez œufs, farine, cannelle et sucre ! Faites des bisous aux petits et refusez les impromptus !

Mamie Mía était royale, adorée par son mari, adulée par ses amis et enfants. Mamie Mía a fui mais ne s’est jamais brisée. Fière et ironique, elle était dure aux grands et douce aux petits. Et elle disait à tous :

- Continuez à faire le gâteau de Mamie Mía, transmettez-le aux frères, aux sœurs, aux cousins, à la famille, à la tribu… Mettez à cuire 30 minutes, pas plus, pas moins. Et vous mangerez ce gâteau sec et dur pour les siècles des siècles en souvenir de Mama Mía.

BBLR

votre commentaire

votre commentaire

-

Bonjour ma grande handicapée ! Ô toi qui ne sais jamais trop que faire de mon corps. Tu es une bien piètre marionnettiste. Alors, voilà trois personnes se présentent à moi, que tu ne connais pas et tu m’emportes comme un pantin démantibulé… Je sens que tu tires les fils de mes bras. Tu les serres devant, tu les desserres. Hop ! Tu les fais passer derrière, en me joignant les mains… et puis à nouveau devant…

Je connais, ma grande infirmité, tes manigances pour me maintenir à l’étroit dans ce corps que tu manipules. Et maintenant tu t’en prends à mes pieds… Tu les croises, les décroises… avant de les recroiser. Je sens ta vilenie me les faire bouger comme une terre glaise tournée par un potier peu doué. Et hop ! Sur un pied à présent ! Pourquoi ne pas me lancer dans une série de claquettes à contretemps tant que tu y es ?

Ô toi, ma débilité, tu as toujours tenu mon corps sous ton impulsion démoniaque et incertaine. Fillette déjà, tu t’en donnais à cœur joie avec moi, cette grande asperge maladroite qui dépassait toutes ses petites copines de trois ou quatre têtes. Les autres ressemblaient à ce qu’on appelle communément de « vraies » petites filles, câlines, joueuses, charmantes, vêtues de petites robes qui tournoient quand elles dansent… Alors que moi la grande gigue, qui pourtant s’efforçait de courir comme elles, tu me faisais ressembler à un vilain canard boiteux bien qu’enjoué, avec son cou trop long, son dos déjà scoliosé et ses énormes chaussures orthopédiques qui ressemblaient étrangement à celles que ma grand-mère et ses amies portaient…

Et quand toutes les petites abeilles papillonnaient et dansaient ensemble, quand les petites filles jouaient puis minaudaient devant les grands, tous fondaient… Et Pfuuitt ! Dans le froufrou des robes d’été, les petites abeilles s’envolaient alors promptement. Et toi, tu restais là avec moi, tu me clouais au sol avec mon regard bovin et mes mouvements lourds, incertaine du geste à adopter, paralysée. Et « le grand » face à moi restait perplexe devant cette enfant qui ne jouait pas à le charmer, coincée dans son corps.

Ma timidité, ma grande invalide, je t’ai bien un peu apprivoisé ma mégère ! Parfois encore, tu me surprends à ployer mon dos, à chercher mes mots, à bafouiller. J’ai joué un temps à accentuer ton fardeau, je t’ai mimé et moqué. Mais je ne te maudis plus aujourd’hui, j’ai appris à vivre avec toi et même à t’aimer un peu. Et à aimer les personnes que tu harponnes. Ma vieille amie, je sais te voir dans le regard des autres. Tu t’y caches si souvent.

BBLR

votre commentaire

votre commentaire

-

Mais que fait-elle ?... Depuis que ce serveur peu aimable m’a emmenée avec le café fumant devant sa petite table en fer forgé, sous la tonnelle, elle n’a pas bougé.

Elle, c’est la fille qui viendra déposer ses lèvres sur le bord de mon corps de faïence. Elle prendra délicatement ma hanche entre son pouce et son index pour me promener jusqu’à ses narines, pour humer mon parfum torréfié. Elle, elle aura le petit doigt en l’air, qui me met élégamment en valeur au bout de sa main. Elle aura touillé dans mon noir breuvage avant de déposer la cuillère humectée à côté de moi. Et elle me prendra auprès d’elle et dansera avec moi, comme avec ses bracelets qui tintent le long de son bras.

Mais pour l’instant, la fille aux cheveux noirs n’a pas bougé. Ses yeux n’ont pas cillé, elle semble statufiée, accaparée par une pensée. Elle paraît ne voir personne, n’attendre rien…

Tiens, une fille s’installe à côté de ma brune et moi. Une jolie fille, enfin je la trouve jolie avec sa peau fraîche et éclatante comme un sou neuf. Elle s’est mise près de l’entrée, signe qui ne trompe pas une petite tasse du café de la Rotonde. Elle attend quelqu’un. Elle triture son collier de perles, nerveuse.

Ma brune à moi s’est décidée du coup à me prendre, un peu brutalement d’ailleurs. Enfin je ne m’y attendais plus, tant elle semblait perdue ailleurs, dans ses rêves… Elle a collé son autre main contre moi, pour aspirer ma chaleur dans sa peau. Elle me plaît ma brune, elle prend soin de moi contre elle. Elle me boit et son attention est tendue vers la jolie fille qui vient d’entrer. La fait-elle parler ? La fait-elle penser dans sa tête ?

Je ne sais pas, mais elle vient de me reposer sur la table de fer forgé. Je crois qu’elle est en train de m’abandonner. Ses mouvements se précipitent. Elle prend son grand sac de toile, fouille à l’intérieur. J’entends le bruissement des papiers, le cliquètement des clés, des objets se cognent, des stylos, un téléphone peut-être, un agenda… Un petit carnet noir et or sort de cette caverne. Elle l’ouvre… Et vite, vite, elle se met à écrire, écrire… Les épaules voutées, enfoncées, les bras écartés pour bien étaler le papier… Eh ! Oh, mais elle va m’oublier !!!...

Non, sa tête vient de se redresser. Elle regarde encore la jolie fille qui attend, qui ne cesse de tourner sa tête de droite, de gauche. Ma brune en profite pour m’aspirer goulûment. Mais elle n’est plus vraiment là, avec moi.

Ma brune écrit, écrit. Elle ne se rend plus compte des minutes. Je crois qu’elle veut garder la mémoire de la jeune fille vivante sur son cahier. Elle se dit que cette beauté d’un instant lui appartient pour longtemps. Elle l’a incarnée sur cette feuille vierge. Ma brune a dessiné une autre vie à la jeune fille au collier de perles. Elle l’a saisie, esquissée. Ma brune paraît exténuée par son effort. Son crayon tombe de sa main. Elle relève la tête. La jolie fille a disparu, elle s’est envolée. Peut-être son ami est-il venu ou peut-être pas ? Peu importe. L’instant de la jeune fille au collier de perles lui appartient désormais. Son regard part au loin, elle s’est une fois encore évaporée.

Ma brune appartient à son cahier. Elle m’a oubliée, moi la petite tasse de café, le goût de son instant, l’instant de sa jeune fille au collier de perles.

BBLR

votre commentaire

votre commentaire

-

Enfanter une nouvelle fois,

Jouer à pile ou face,

Enfreindre le temps et sa nasse…

L’enfance flanche, l’enfance s’épanche,

An fantôme, tombe en faillite.

L’enfance franche, l’enfance tranche,

Demain elle sera fanée et rance.

Une enfance d’attente sort de l’an fange,

En farine, enfant-roi

Mettre à l’encan l’enfance,

Et Naître de l’an-Fantine.

Tu me surprends en flagrant délit d’enfance…

Je cherchais à forcer le flan de l’enfance

Pour sortir l’enfance enfermée…

Entame en do ré mi enfant sol…

Enfin le solstice…Aime l’enfant seul.

BBLR

votre commentaire

votre commentaire

-

La pièce s’assombrit. Il doit être tard déjà. Allumer la lampe… j’ai froid aux pieds. Et rentrer me pelotonner au fond du lit, frotter mes pieds l’un contre l’autre… Bon j’arrête à la fin de la page… j’arrête et je rentre dans le lit. Papa n’est toujours pas rentré.

La pièce s’assombrit. Il doit être tard déjà. Allumer la lampe… j’ai froid aux pieds. Et rentrer me pelotonner au fond du lit, frotter mes pieds l’un contre l’autre… Bon j’arrête à la fin de la page… j’arrête et je rentre dans le lit. Papa n’est toujours pas rentré.Dans cette histoire la petite fille est jolie. Je la touche du doigt. Elle est radieuse dans sa petite robe. Elle vit dans une très grande maison, avec plein de fenêtres à petits carreaux. La lumière entre partout. Et il y a beaucoup de personnes autour d’elle. Sa famille, ses amis. Ils jouent tous ensemble, ils courent dans un grand jardin avec une pelouse verte et des primevères. Les grands regardent avec amour les enfants, ils leur parlent toujours gentiment.

La chaise est vide à côté de moi. Papa n’est pas là. Il m’avait promis de lire l’histoire. J’aime bien quand c’est lui qui lit l’histoire. J’entends sa grosse voix douce qui s’accorde aux jolies images. Et je place ma tête dans le creux de son épaule…

Je vais allumer la lampe. On ne voit plus rien ici. Et il fait vraiment froid. La petite fille rit sur l’image de mon livre. Elle joue avec son chien ; on dirait le printemps chez elle. Et je vois les murs chez moi, si tristes. Mais c’est parce que papa n’est pas là. Quand il va rentrer, il mettra la bouilloire sur le feu et nous chanterons…

La petite fille du livre pleure maintenant. Elle est triste. Son chien s’est enfui et s’est fait écraser. Son chien est mort. Et je pleure aussi… j’aimerais bien avoir un chien. Comme ça je jouerais avec lui en attendant Papa. Je serais avec lui, je ne serais plus seul. Je comprends la tristesse de la petite fille. Et elle est toujours aussi jolie, malgré ses larmes. Il y a toujours autant de personnes autour de la petite fille mais elle paraît toute seule…Ce n’est plus le printemps chez elle, des nuages apparaissent au fond.

Ici ? seule la chaise de Papa est éclairée. Pourtant j’ai allumé la lampe. Je distingue de plus en plus mal les images du livre. La chaise est vide ; j’attends Papa et je pleure comme la petite fille du livre. Pourtant je n’ai pas de chien et il n’est pas mort. C’est peut-être pour cela que je pleure, parce que je n’ai pas de chien. Je pense à Papa. Il me dirait que je suis un grand maintenant, que j’ai allumé la lampe et que j’ai su m’occuper de la maison tout seul. Papa ne crie presque jamais et j’aime quand il me serre fort contre lui. Quand il fait ça, toute la tristesse disparaît.

J’entends ses pas devant l’entrée. Il s’essuie les pieds. Dans quelques instants ce sera aussi le printemps chez moi, comme chez la petite fille du livre.

BBLR

votre commentaire

votre commentaire

-

Grimper la colline derrière Castelroc en été. Ses rocs de calcaire, les gravillons sous les sandales. L’odeur du romarin et les poumons ouverts. Cette lumière, unique, et au loin la mer. Et courir dans les éboulis à la descente…

Une salle de classe de l’école primaire de Castelroc. Madame Papadji et ses robes transparentes. Ses chansons de Gérard Lenorman. Elle, plongée sur son vernis à ongles et nous qui attendons à la file devant son bureau pour la correction de nos copies. La distribution des images.

La colline derrière Castelroc le haut, après le dernier immeuble, le Ruissatel. J’habitais les bas de Castelroc. La liberté de courir là-haut malgré l’interdit pour aller construire la cabane. Mais la cabane n’était jamais celle que nous avions imaginée.

Au 32 rue André Audoli, il fait nuit. Le chant le vendredi soir de la grande famille hassidique au troisième étage. Le Nuoc man du quatrième se mélange aux sardines sur le barbecue du cinquième étage. Festival des odeurs de cuisine à Marseille, dans un immeuble du dixième arrondissement. Et tous les échos de ces sons entendus ailleurs mais restés là-bas.

La colline en feu derrière Castelroc le haut. La nuit, la chaleur et les bruits intermittents des camions de pompiers. Les flammes, Beauté rouge. J’entends les cris et la peur. Rester éveillée et demain les cendres entreront par la fenêtre.

Le couloir de l’immeuble, 32 rue André Audoli. Les escaliers extérieurs et ce couloir en damiers noir et blanc. Les jeux de marelles sur ce goût affreux.

Derrière le vieux port. La rue aux escaliers infinis. Une rampe en fer forgée, toute fine, garde la mémoire des mains qui l’ont accrochée. Monter, monter et sentir la chaleur grimper le long des mollets. Gravir les marches deux à deux, plus vite, pour retrouver l’ami.

BBLR

votre commentaire

votre commentaire

-

Quand j’étais enfant, je rêvais de vivre dans une cabane en bois perchée dans un arbre. Nous l’aurions construite avec ma sœur autour d’un immense pin. Elle serait grande, avec une terrasse et une belle rambarde pour nous appuyer en regardant au loin. Toutes deux nous grimperions par un grand escalier et vivrions là-haut, loin de tout. Ma sœur jouerait de la guitare et je chanterais. Nous vivrions de jeux et de dessins.

Et lorsque nous serions fatiguées de jouer, nous irions toutes deux préparer des crêpes. Et nous ririons en les faisant sauter. Nous ririons à nous en donner mal au ventre parce que ma sœur fait des grimaces trop rigolotes. Et pendant ce temps-là je mimerais Madame et Monsieur Desglanos, les épiciers du fond de l’allée des cabanes. L’odeur des crêpes, de la fleur d’oranger que j’aurais un peu trop généreusement versé viendrait titiller nos narines. Nous retrousserions le nez. Notre gourmandise en éveil en ouvrant la confiture de mûres… Nous emmènerions alors l’assiette chaude avec son monticule de disques chauds pour aller les goûter face à la mer. Un bateau passerait, nous entendrions son bruit et nous imaginerions la terre qu’il toucherait au matin.

Dans la cabane dans l’arbre il y aurait tout ce qu’il faut pour vivre toutes les deux : un grand tapis qu’on dirait persan, deux petits lits douillets avec de grandes couettes colorées, un poêle à bois et un grand coffre. Ce coffre ancien serait rempli de livres. Des livres de toutes les tailles, avec ou sans images, avec des pages douces à toucher pour nous permettre de nous évader dans l’imaginaire… Et on imaginerait l’air avec ma sœur, un air entièrement pur où nous pourrions nous envoler bien au-dessus de l’arbre de la cabane. Quand nous nous lancerions en l’air sur la balançoire accrochée à la troisième branche du bas de l’arbre, nous nous lancerions aussi dans cet imagine l’air (que tu as là-haut) : « Imagine l’air, dirait ma sœur…Tu le vois, tu le sens t’aspirer goulument quand tu montes vers le ciel ? »

Et après avoir imaginé nous lirions pour apprendre le monde, le soir au clair de lune… Et nous partirions un jour toutes les deux sur les traces de cet apprenti plus ou moins sage, dans la vie en bas de notre arbre.

BBLR

votre commentaire

votre commentaire

-

Un soir comme les autres avant, il y a quelques années seulement. Le repas était terminé, la vaisselle nettoyée, rangée, la table essuyée. Nathan attendait. Il savait qu’avant il y avait la tisane du soir, la petite cigarette grillée dehors. Nathan continuait à attendre résolument. Le livre était déjà ouvert, sur le lit. Lui aussi attendait d’être pris en main, impatiemment. La cigarette n’avait que trop duré…

- Maman, tu viens ? Une petite voix, qui appuyait sur le premier ma, comme MA maman…

- Oui, j’arrive, j’arrive…

J’écrasais la cigarette. Nous montions l’escalier et nous nous installions confortablement sur le lit. Le pouce déjà dans la bouche, Nathan me montrait de son doigt libre la page à entamer. Le petit sorcier attendait que ma voix lui donne vie. Nous étions en suspension, au-dessus de Poudlard, prêts à plonger ensemble.

Et nous plongions. Les mots nous emportaient. Nous étions dans ce train vers l’école des sorciers. Ensemble nous combattions les monstres, nous avions peur. Mais nous étions heureux avec les amis qui nous permettaient d’échapper à la bêtise de Dudley et de sa famille. Le téléphone sonnait, mais il pouvait sonner encore. Nous étions bien trop loin, volant sur le dos d’un animal magique au-dessus du village, des bois et de l’étang. Vous ne demandez pas à Superman de répondre au téléphone lorsqu’il est en train de sauver le monde d’un danger mortel !

Le gros livre n’était rempli que de mots, mais je voyais les images des voyages dans les yeux de mon fils.

La page s’achevait… un chapitre allait commencer dans quelques instants.

- Bon je m’arrête là, à la fin de la page…

La page s’achevait déjà, et le suspense demeurait insupportable… Nathan me regardait de ses grands yeux qui commençaient à papillonner mais s’efforçaient de tenir, tenir…

- S’il te plaît, Maman, juste une page…

Je riais, déjà à moitié consentante. Nathan riait, il savait qu’il y aurait une suite.

- Bon, on ne peut pas laisser tomber le soldat Harry.

L’heure était grave. Il fallait combattre Celui dont on ne doit pas dire le nom et j’allais rendre les armes ? Impossible, voyons… Je relevais le défi. Et nous entamions la nouvelle page. Nous étions armés de nos formules magiques plus ou moins efficaces contre les êtres néfastes qui jaillissaient et se déplaçaient en valsant autour de nous. Nous devions combattre notre peur pour éloigner ceux dont le souffle glacial pouvait aspirer notre âme. Quand la frayeur était écartée, Nathan se détendait et glissait contre moi. Je sentais sa chaleur s’accroître sur mon bras. La tête dodelinait. Il s’endormait en murmurant

- Encore une page s’il te plaît, Maman, la dernière…

Nous avions lu au moins cinquante pages. Il était tard, souvent. Effrayés mais vaillants, nous avions mené de grandes aventures ensemble, côte contre côte. C’était il n’y a pas si longtemps.

BBLR

votre commentaire

votre commentaire

-

Chère Madame,

En tant que directeur de la nouvelle DCTJSLP* j’ai pris le temps de vous recevoir une fois l’année dernière, le 30 novembre précisément, pendant près d’une heure pour que nous envisagions ensemble les objectifs de votre service. Vous savez combien mon emploi du temps est chargé en représentations, petits fours et mondanités, sans oublier mes abonnements à l’opéra et mes vacances à Courchevel. J’ai tout de même sacrifié une bonne heure à vous recevoir, sans en attendre d’ailleurs le moindre remerciement de votre part. Vous m’avez immédiatement fait remarquer par votre regard peu amène que vous attendiez depuis environ heure trente dans le couloir. Mais dois-je vous rappeler qu’un directeur de la DCTJSLP est amené à régler des tâches de la plus haute importance, comme celle de connaître les décorations accordées aux autres directeurs et membres distingués de notre chère organisation. Vous pouvez comprendre qu’un directeur ne maîtrise pas toujours son temps. La directrice adjointe ne vous-a-t-elle pas d’ailleurs permis de passer agréablement ce temps d’attente en allant lui chercher un yaourt à la cantine ?

J’ai pu constater à cette occasion une certaine inadaptation de votre part à la nouvelle organisation, qui suppose comme l’a clairement rappelé la directrice de la communication une capacité d’adaptation à toutes les situations, une souplesse de caractère et un enthousiasme indéfectible.

Mais ne m’attachant pas à ce premier regard courroucé, je vous ai reçue très cordialement. A cette occasion je vous ai accordé toute ma confiance pour que vous puissiez fixer les objectifs de votre service en toute liberté. Vous avez pu m’entendre vous encourager à la responsabilité et à l’autonomie dans le choix de vos actions et dans les modalités de leurs réalisations. Je me souviens même avoir vanté votre intelligence et votre sens du service public. Malgré mes compliments sur votre dynamisme et votre volonté d’agir pour le bien de l’organisation, vous avez cru bon de vouloir entrer dans le détail des activités que vous avez à accomplir avec vos agents. Vous avez même commencé à contester les principes de la nouvelle organisation en mettant en avant un faux problème. Certaines activités auraient donc du mal à être réalisées compte tenu de la réduction drastique des effectifs depuis plusieurs années ? Voyons, soyez réaliste et ouvrez les yeux : cette vision archaïque du « toujours plus » ne peut raisonnablement être poursuivie. La nouvelle organisation s’est attachée à réformer toutes ces vieilleries, afin de faire mieux avec moins, de faire autrement comme le bon chef de famille qui préside dans notre code napoléonien. Si je vous accorde ma totale confiance, ce n’est pas pour que vous m’entreteniez de questions prosaïques sur les difficultés de tel ou tel établissement à faire face, ni même sur les défaillances de votre service à accomplir certaines activités. Vous ne semblez pas saisir le nouvel organigramme, et notamment les répartitions de fonctions entre stratégie et communication d’un côté et pragmatisme-exécution de l’autre. Cette incapacité à cerner les acteurs sur l’échiquier et leurs fonctions est très préjudiciable à l’organisation. - Soyez pragmatique, vous ai-je donc dit, et exécutez simplement ce que l’on vous demande, je m’occupe de la stratégie, du cadre et des fonctions. - Vous êtes libre - ai-je ajouté, de fixer vos objectifs comme vous l’entendez dans ce cadre. L’organisation vous fait confiance. Adressez-moi vos objectifs pour l’année prochaine, avec l’échéancier d’ici mardi prochain. Et n’oubliez pas d’y intégrer le rattrapage des fonctions non réalisées sur les quatre derniers mois du fait de la vacance de votre poste.

Mes propos étaient volontaires, directs, destinés à vous mobiliser davantage dans l’organisation réformée que vous veniez de réintégrer après plusieurs années à l’extérieur de nos frontières.

Aussi quelle n’a pas été ma surprise lorsque j’ai lu vos objectifs le mardi suivant ! Vous n’aviez pas même intégré les fonctions si capitales d’analyse financière des 67 établissements du département… Vous sembliez oublier les orientations majeures de l’Organisation, à savoir, dois-je encore vous le rappeler, parvenir à la rentabilité financière de ces établissements et sortir de leur assistanat ! Adoptant votre ton plaintif, vous avez encore mis en avant l’insuffisance des effectifs pour réaliser cet objectif majeur, mais vous avez consenti à positionner prioritairement trois agents sur cette tâche en délaissant parallèlement une autre fonction qui est bien plus secondaire pour l’Organisation, celle du contrôle.

J’en arrive à soupirer devant tant de naïveté, Madame. Je n’ose dire de bêtise… Vous ne vivez pas dans le monde des Bisounours. Il est temps de vous en rendre compte. L’Organisation ne vous autorise pas à abandonner certaines tâches sous le fallacieux prétexte que vous n’avez pas les moyens de les remplir. J’ai donc été encore contraint de passer du temps à vous expliquer, comme à une enfant un peu idiote, que vous devez inscrire l’objectif de contrôle, quelle que soit la situation de votre service. Il s’agit d’un affichage indispensable pour l’organisation. Bien sûr cet affichage est essentiel pour moi puisque je devrais le présenter au directeur du YATIUPDL** pour validation. Le directeur ne comprendrait pas qu’il n’y figure pas puisque cela entre dans nos attributions, comprenez-vous ?

Vous serez de votre côté tout simplement responsable de l’exécution du contrôle avec les moyens dont vous disposez, vous comprenez ? Vous êtes entièrement libres de vous organiser dans ce cadre et vous contestez une telle autonomie de travail ? Je ne vous comprends pas.

Et après plusieurs éclats du même acabit de votre part, vous venez de m’écrire que vous ne voulez plus avoir honte de votre travail et « accepter l’inacceptable ». Mais de quoi parlez-vous donc ? Avez-vous pensé à votre sécurité ? Et à celle de vos enfants ? Combien de fonctionnaires payés à vie accepteraient de changer, d’abandonner leur sécurité pour un pseudo confort moral ?

Vous ne tiendrez guère longtemps, Madame, sur un marché du travail qui ne vous attend pas. Connaissez-vous les difficultés pour vous recaser à votre âge ?

Et que lui reprochez-vous d’être devenu à la fin à votre travail ? Il me semble que vous êtes bien exigeante. Il n’a plus de sens et vous ressentez une cassure entre ce que vous pensez qui doit être et ce que vous devez faire. Mais que cela veut-il donc dire ? Vous n’êtes là que pour imposer un retour à l’équilibre à toute force et sans prise avec les réalités et les personnes qui traversent les établissements ? Et alors ? N’êtes-vous pas contente de toucher votre salaire à la fin du mois ? Vous accusez la nouvelle organisation de n’être que médiocrité, mais vous me semblez bien présomptueuse. Le principe de réalité, vous connaissez ? Je vous avais dit de faire le gros dos, d’attendre encore un an ou deux que les choses se tassent mais vous êtes trop impatiente et finalement inadaptée au pragMMatisme demandé.

Oui, nous appuyons dans l’organisation sur les M pour souligner leur importance. Vous ne semblez pas bien maîtriser le vocabulaire, ni même la grammaire de la nouvelle organisation.

Je vous annonce donc Madame, que je vais me trouver dans l’obligation de rompre notre contrat si vous entendez vivre et travailler autrement que selon nos conventions. Je vais devoir rompre le contrat de servitude volontaire qui nous liait, si vous refusez les conventions majeures, celles qui imposent d’avoir peur du lendemain, d’obéir sans poser de questions et de ne pas avoir de réflexion commune avec les autres. Madame, vous refusez les règles de l’Organisation en vous interrogeant sur ses modes de fonctionnement. Alors veuillez trouver ci-joint le formulaire de rupture de votre contrat avec chauffage intégré au service d’on ne sait plus qui ni quoi.

Mr Edouard Commun

Directeur de DCTJSLP

Post-Scribouillard : vous serez bien obligeante de remplir également la fiche d’évaluation sur cette séquence rupture, avec vos appréciations libres sur les attitudes de la directrice des ressources humaines à cette occasion. En effet, cette évaluation des ruptures avec l’organisation doit servir à l’évaluation des objectifs de la directrice des ressources humaines, donc à sa notation et à son avancement. Je pense que vous comprendrez donc tout son intérêt.

La directrice de la logistique me demande de vous préciser que le formulaire doit être envoyé en trois exemplaires dans la mesure où nous ne disposons plus de papier depuis janvier et ce, jusqu’à la prochaine commande annuelle au siège en novembre. Merci aussi de remplir les trois formulaires au crayon, compte tenu des éventuelles modifications de dernière minute que nous serions amenés à faire dans l’intérêt commun.

* Direction c’est très joli sur le papier

** Y a-t-il un pilote dans l’avion

BBLR

votre commentaire

votre commentaire

-

Hier mardi, le RER de 7h17 s’arrête sur le quai de Cergy-Saint-Christophe dans un crissement atténué par mon bonnet andin et par les joutes politiques radiophoniques déversées par mes oreillettes. A quai, deux longues minutes passent portes closes. Petits instants d’égarement du conducteur, probablement rappelé à l’ordre par quelques voyageurs en tête de train toquant sur sa vitre.

Les portes s’ouvrent, et, chance, il reste suffisamment de places assises dans ces wagons matinaux sans étage, peu adaptés au transport des nombreux franciliens qui se lèvent tôt pour suivre avec bonne humeur les recommandations de leur petit timonier. Derechef, j’entame la lecture d’un article sur l’état des lieux de la tuberculose dans l’un de nos territoires ultramarins. Les toussotements de mes voisins sont de bon aloi pour se concentrer sur mon sujet. Deux stations plus loin, le train repart toutes portes ouvertes, à mon grands étonnements (et à ceux de mes voisins). Est-ce possible ? J’ai toujours cru que le RER ne pouvait redémarrer sans ses portes closes, comme nous l’avait souvent asséné des conducteurs excédés par des malotrus désœuvrés jouant à empêcher les fermetures. Désillusion : le train avance bel et bien, le froid s’engouffrant impunément dans la rame. Un compagnon d’infortune marmonne un « tout à l’heure il n’ouvre pas, maintenant il laisse ouvert, pff ! » fort à propos.

Immédiatement, un voyageur intrépide se jette sur la porte pour la fermer. Etonnamment, elle se ferme facilement. Deuxième désillusion : j’étais persuadé que les ouvertures et fermetures par air comprimé rendait impossible cet exploit, à tout le moins par un être humain normalement musclé. Que nenni.

Quelques mètres plus loin, le train stoppe. Il me parait évident qu’un signal d’alarme a été opportunément déclenché. Le train reste à l’arrêt une dizaine de minutes. Après ce silence bienséant, le conducteur daigne offrir quelques mots au bon peuple, se rappelant sans doute que des êtres humains et non des bestiaux le suivent de près. Nous présente-il quelques explications techniques apaisantes ? Pas le moins du monde. Troisième désillusion : « Je vais procéder au réarmement du signal d’alarme ; inutile de le réenclencher » bandes d’abrutis (ça c’est moi qui le rajoute pour faire comprendre le ton de sa réplique).

Je dis à la cantonade : « comment peut-il se dédouaner aussi facilement ? ». Personne ne moufte. Dans le RER depuis et vers Cergy-Le-Haut, on a l’habitude des trains bondés ou annulés, des retards coutumiers, des stationnements en pleine voie sans information, des très longs changements de conducteurs à Nanterre-Préfecture. Bref, le regard moutonnier de mes comparses traduit la lassitude quasi séculaire du bon peuple qui a perdu ses dernières illusions, et moi gagné ma quatrième désillusion.

Dans mon for intérieur, je me dis que le conducteur a probablement au minimum maugréé et plus certainement engueulé vertement le voyageur qui a eu l’impudence de déclencher l’alarme (et probablement lui a sauvé la mise s’il y avait eu un accident). Je me dis que si cette scène s’était produite dans mon wagon, j’aurais déversé quelques vérités crues à cet inconsistant tant il est vrai que l’erreur est humaine mais la connerie de ne pas l’admettre encore plus. Maigre consolation. Tout est rentré dans l’ordre. A Nanterre-Préfecture, l’attente pour un nouveau conducteur a été bien longue, mais particulièrement utile se jour-là.

GLR

votre commentaire

votre commentaire

-

Elle était si belle. Elle avait un visage parfait, fin, avec ses longs cils noirs, ses yeux bleus, profonds, et ses anglaises tombant le long de ses joues délicatement rosées.

Elle se tenait admirablement droite, dans sa robe bordeaux (avec de la dentelle noire si je me souviens bien), douce, soyeuse, si douce…

Je l’admirais sur le lit de Mamie Marie. Mamie Marie n’était pas ma mamie mais ma vieille voisine, toute ridée, ma mamie adorée.

Dès que je sortais de l’école, je me précipitais chez elle. Elle me serrait contre elle. Je m’enfonçais dans ses chauds replis. Elle m’offrait le goûter et elle me racontait son enfance près du Zoo de Marseille. Puis suivant un cérémonial immuable, elle m’emmenait voir SA poupée. Cette poupée, elle ne l’avait pas eu dans son enfance. Non, elle n’avait pas eu grand-chose dans son enfance !

Cette poupée magnifique, c’est son mari qui la lui avait offerte, tant il l’aimait comme elle disait. Son mari était mort depuis longtemps déjà, mais son mari qui l’aimait tant, c’était tout pour Mamie Marie. Elle m’emmenait alors voir la poupée dans la chambre au fond du couloir. Avant nous passions devant la maquette de la maison qu’elle partageait avec son mari, il y a longtemps, avant de se retrouver dans ce tout petit appartement au cinquième étage d’une cité quelconque. La maquette du mas des Rivaro c’était quelque chose. Je la voyais cette grande maison dans une pinède. Il y avait les marches en calcaire, les pins parasols et on pouvait deviner le soleil, la lumière. Et j’apercevais Mamie, toute jeune, radieuse près de son mari. Mais Mamie Marie m’emmenait plus loin. Là, dans sa chambre au fond de l’étroit couloir, elle n’emmenait que moi, c’était notre secret. La poupée trônait sur le lit. Je rêvais de la prendre dans mes bras, mais c’était la poupée de Mamie Marie et de son mari. Il était impensable de la serrer contre moi. Je n’avais que le droit de toucher le bas de sa robe. Je n’aurais pas pu la plier comme mon vieux chien en peluche qui servait tant à passer mes colères qu’à sécher mes larmes et à recueillir les secrets. Le vieux Samuel qui n’avait presque plus d’oreilles, avec son poil rêche, ne pouvait pas se comparer à la poupée de Mamie Marie. Le vieux chien était mou, doux et il entendait tout, il savait tout. Il était mon abri. La poupée de Mamie Marie, elle était mon envie, mon initiation au monde ancien, le lien. Elle était au bout du couloir, inaccessible. Elle était déjà demain.

BBLR

votre commentaire

votre commentaire

-

La beauté aujourd’hui ce serait le sourire lumineux de la boulangère lorsqu’elle me tend le pain,

La beauté aujourd’hui, ce serait… Badaboum ! Badaboum ! Entendre les cœurs battre d’espoir. Une aurore mauve, des mouettes, l’odeur iodée d’un changement.

La beauté aujourd’hui ce serait de lire les mots « parfaits », ceux qui sont tapis profonds, ceux qui savent remonter le cours du temps…

La beauté aujourd’hui, ce serait d’entendre les journalistes lire de la poésie à 13 heures,

La beauté aujourd’hui ce serait de cesser la psalmodie des mots usés et jamais interrogés du prompteur.

La beauté aujourd’hui, ce serait un arrêt, mais promis juste une pause (quelques minutes) des conversations répétitives et à sens unique dans ce métro, ce serait la suspension du martellement des doigts sur les ipads, ipods, iphones, smartphones et débilitumphones …

La beauté aujourd’hui, ce serait de dérider les visages fatigués dans le RER, de voir mon voisin revenir à la parole ou au rire pendant ce trajet, de partager un livre ou un silence.

BBLR

votre commentaire

votre commentaire

-

Bienvenue ! Bonheur de voir le matin

Entière avant d’être en terre.

Nana N’amoureuse ! Maman sans N’amant* mais avec quelques bons N’Amis !

Et quoi d’autre ? Approche la quarantaine, cheveux châtains (quelques fils blancs), yeux noisettes et nez en trompette, plutôt grande quand je suis

Debout et Décidée et eh ! eh ! Un brin d’

Imagination, de création ou d’Idées pour mieux vivre, mais aussi…

Capable de ne rien faire que regarder s’égoutter les pensées sur le rythme de la pluie qui tambourine. Plic ! Plic ! Plic ! PLIIIIIC ! Plic…plic, plic, plic, plic…

Timide, parfois Triste, parfois maladroite, parfois sympa ou pas, parfois pas grand-chose ou au contraire beaucoup. Tout est affaire de goût, de regard… mais avant de dérouler les mots si variables selon les heures …

Être toujours moi.

* Le N’amant est mentionné par Albert Londres dans Terre d’ébène, à propos d’un jour de procès à Niafounké…

BBLR

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Bénédicte BRUNET-LA RUCHE

Quels ont été les choix du président élu en 2007 sur l’idée du changement, de la réforme et de « la France qui se lève tôt » ?

La France qui se lève tôt dans l’esprit de Nicolas Sarkozy est constituée par les chefs d’entreprise. Mais pas n’importe quelle entreprise ! Plutôt la multinationale que la petite et moyenne. Le président nouvellement élu s’est en effet évertué dès son arrivée au pouvoir d’opérer une redistribution fiscale au profit des foyers présentés comme les plus agressés, ceux vivant dans la plus grande insécurité fiscale, à savoir les plus riches (1. la baisse des recettes fiscales au bénéfice des plus riches).

C’est ce que soulignent notamment Michel et Monique Pinçon-Charlot qui ont collecté les informations à travers Le Monde et Le Canard enchaîné depuis 2007, mais également plusieurs rapports de la cour des comptes et du conseil des prélèvements obligatoires. C’est un constat largement établi mais qui n’a pas été réellement remis en cause, y compris à l’heure de la crise de la dette publique.

Non seulement le gouvernement Fillon et la majorité parlementaire de droite ont délibérément choisi de réduire les contributions fiscales des plus riches, mais ils ont parallèlement accru les impositions des classes moins favorisées et ont même modifié le sens de la protection sociale et de la contribution publique et fiscale en ne cessant de transformer des revenus de remplacement, des indemnités maladie ou de travail, en revenus (2. la hausse des contributions fiscales des classes moyennes et plus défavorisées).

Parallèlement les dépenses publiques se sont accrues, mais il est nécessaire de savoir au bénéfice de qui, y compris au moment de la crise économique, avec les prêts accordés aux banques et le programme de relance qu’il convient d’interroger. Quelles ont été les autres dépenses ? Nous irons consulter les rapports de la cour des comptes pour avoir une vision d’ensemble sur cette question (la hausse des dépenses : crise économique, prêts bancaires, plan de relance… : des dépenses pour qui ?... à voir).

Cela nous permettra donc ensuite de faire un point sur la dette publique, son niveau depuis 20 ans et son évolution depuis 2007, et analyser les réponses apportées jusqu’à présent pour y faire face.

Nous nous intéresserons enfin à la notion de redistribution économique et fiscale dans notre société en nous interrogeant sur le respect actuellement de l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui dispose que « Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens à raison de leurs facultés ».

1er point : la baisse des recettes fiscales au bénéfice des plus riches

Le rapport de l’OCDE de 2008 indiquait qu’entre 1985 et 2005 la France figurait parmi les pays où les écarts de revenus avaient le plus diminué, avec la Grèce, l’Irlande et l’Espagne alors que ces écarts avaient augmenté dans les trois-quarts des pays membres notamment aux États-Unis, en Italie ou en Allemagne. Selon ce rapport, les écarts de revenus disponibles auraient commencé à croître aux Etats-Unis dans les années 1970, puis au Royaume-Uni et dans les pays nordiques [1]. La croissance des écarts est essentiellement liée à une forte hausse des plus hauts revenus, que ne parvient pas à suivre celle des revenus plus faibles. Sur ce point, la France semblait donc faire figure d’exception jusqu’à la fin des années 1990.

Mais dans un rapport d’avril 2011, l’Insee sur « Les revenus et le patrimoine des ménages » souligne que si les inégalités de niveau de vie avaient peu évolué entre 1996 et 2008, la stabilité du rapport interdécile (D9/D1) ne donne pas d’indications sur l’évolution des revenus situés en dessous du premier décile et au-dessus du dernier décile. Elle ne peut donc rendre compte de la croissance des inégalités par le haut.

Or si on prend en compte les statistiques fiscales, le revenu moyen des foyers fiscaux est passé de 22 481 euros à 25 347 euros, soit une croissance de 12,7% entre 1998 et 2006, mais avec une très forte inégalité selon les groupes : « Alors que pour 90% des foyers, le gain total de revenu réel a été 12,4%, il a été de + 26,9% (soit + 3% par an en moyenne) pour les 1% les plus aisés et de 43,3% (+ 4,6% par an) pour les 0,1% les plus aisés. Tout en haut de la distribution, le revenu moyen des 0,01% des foyers fiscaux les plus aisés a crû de 63,7% (+ 6,3% par an) » [2]. L’étude de l’Insee de 2010 sur les « revenus et patrimoines des ménages » confirme la poursuite de cette tendance en 2010

Graphique : Évolution du revenu réel moyen par fractile de revenu, base 100 en 1998

Source : Landais (2008), [2]

Source : Landais (2008), [2]Alors que la part du revenu des 1% les plus aisés augmente dans le revenu total, en lien avec la croissance des revenus du patrimoine et du capital [3], le président de la République nouvellement élu en 2007 a décidé de restreindre leur participation à la redistribution fiscale et de leur accorder des cadeaux au détriment du budget national.

En effet dès l’été 2007, une loi appelée « sur le travail, l’emploi et le pouvoir d’achat » introduit :

1° un bouclier fiscal destiné à protéger les hauts revenus, le président estimant qu’il n’est pas possible de demander à un contribuable de donner à l’État plus de la moitié de ses revenus, et à éviter leur fuite,

2° un ensemble de niches fiscales, qui vont à l’encontre du principe de l’égalité fiscale et de la redistribution,

3° une baisse de la fiscalité sur les successions et les donations qui profite majoritairement aux plus riches.

Avec le bouclier fiscal, le plafond de l’impôt sur le revenu est abaissé de 60 à 50% de l’ensemble des revenus, mais sans compter ceux qui ont pu être déjà limités par leur placement dans des niches fiscales ou dans des paradis fiscaux. Le taux réel d’imposition n’atteint donc pas 50% pour les plus fortunés puisqu’une partie des revenus échappe à la déclaration fiscale. Ainsi les 352 ménages les plus riches de France se sont vus appliquer un taux moyen d’imposition de seulement 15% selon le Conseil des prélèvements obligatoires [4]. Par ailleurs, toutes les impositions, les taxes (taxes foncière et d’habitation) mais aussi, et c’est une nouveauté de la loi TEPA, les contributions sociales (cotisations pour les fonds de retraite par capitalisation, CSG, contribution sociale généralisée, et CRDS, contribution au remboursement de la dette sociale) sont prises en compte dans le calcul du bouclier fiscal. Par conséquent, alors que les ménages non imposables sont prélevés à la source pour la CSG et la CRDS, sur leur salaire, ces deux contributions contribuent pour les ménages les plus élevés à l’activation du bouclier fiscal [5]. Au moment même de la crise économique, le 8 octobre 2008, la majorité parlementaire a inclus dans le calcul du bouclier fiscal la taxe de 1,1% sur les revenus des placements d’épargne qui sert à financer le revenu de solidarité active (RSA) [6]. Les plus riches se voient donc exemptés de ce prélèvement, ainsi que de toute nouvelle imposition qui se trouve à la charge des ménages disposant de revenus inférieurs.

Ce sont 591 millions d’euros qui ont été restitués aux bénéficiaires du bouclier fiscal le 28 février 2011 sur leurs déclarations fiscales de 2009. Parmi ces bénéficiaires, 47% sont assujettis à l’ISF et se sont partagés 99% de l’enveloppe redistribuée, ce qui souligne encore une fois le lien entre les plus fortes richesses et les bénéficiaires de la redistribution fiscales, dans une version inversée de la notion de redistribution [7]. Cette réforme va à l’encontre même de la notion de répartition de la charge fiscale entre tous les citoyens à raison de leurs facultés.

Face à la contestation sur le maintien de ce bouclier fiscal en pleine crise financière et économique, il était décidé au printemps 2011 de supprimer ce bouclier fiscal, mais en allégeant parallèlement l’impôt sur la fortune (ISF). L’imposition de la tranche la plus élevée de l’impôt sur le revenu est portée de 40 à 41% sans activer le bouclier fiscal en 2011 (+ 230 millions d’euros), là où la tranche supérieure de l’impôt est à 45% en Allemagne et 50% au Royaume-Uni [8].

2ème point : la hausse des contributions fiscales des classes moyennes et plus

Bien que le président de la République ait affirmé qu'au-delà du rabotage sur les niches fiscales, il refusait « absolument la perspective d'une augmentation générale des impôts » (discours au Conseil économique, social et environnemental le 14 janvier 2011) qui tuerait la compétitivité [9], le gouvernement a pourtant réussi à faire voter 23 nouvelles taxes en cinq ans [10], certaines constituant certes la suppression d’une niche mais d’autres créant bien ex nihilo de nouvelles contributions qui n’ont jamais été envisagées dans une perspective de progressivité et portent donc sur les classes moyennes et moins favorisées.

Alors même que le candidat Sarkozy s’engageait à réduire le niveau des prélèvements de cette fameuse « France qui travaille », le taux de prélèvements obligatoires entre 2007 et 2012 est passé de 43,6% à 44,5% du PIB (données OCDE), contre 40,5% en 2000 [11].

(1) OCDE, « Growing Inequal », 2008, cité par Conseil des prélèvements obligatoires Prélèvements obligatoires sur les ménages : progressivité et effets redistributifs - mai 2011, http://www.ccomptes.fr/fr/CPO/Accueil.html, p. 19-20.

(2) C. Landais, « Les hauts revenus en France (1998-2006) : une explosion des inégalités ? », 2008, cité par Conseil des prélèvements obligatoires, ibid., p. 20.

(3) Ibid., p. 23.

(4) Michel Pinçon, Monique Pinçon-Charlot, Le président des riches, enquête sur l’oligarchie dans la France de Nicolas Sarkozy, Paris, La Découverte/Poche, 2011, p. 22.

(5) Ibid., p. 23.

(6) Ibid., p. 24.

(7) Ibid.

(8) Michel Pinçon, Monique Pinçon-Charlot, Le président des riches, enquête sur l’oligarchie dans la France de Nicolas Sarkozy, Paris, La Découverte/Poche, 2011, p. 22.

(9) http://www.elysee.fr/president/les-actualites/discours/2011/discours-a-l-occasion-de-la-seance-inaugurale.10440.html?search=augmentation&xtmc=augmenter_les_impots&xcr=5. Cette affirmation a été réitérée dans de nombreux autres discours.

(10) Article du Monde le 21 octobre 2011, http://www.lemonde.fr/politique/article/2011/10/21/au-moins-24-nouvelles-taxes-ont-ete-creees-en-cinq-ans_1591172_823448.html

(11) Ibid. votre commentaire

votre commentaire

-

Par Bénédicte BRUNET-LA RUCHE

La doctrine néolibérale considère que le marché du travail doit être libéré des « rigidités » qui entravent la rencontre entre l’offre et la demande d’emploi. Les réglementations doivent être limitées au maximum afin de permettre la flexibilité et l’ajustement des conditions de travail (salaire et horaires). L’insécurité de l’emploi est valorisée afin de le préserver. Parallèlement, les oppositions syndicales, les réglementations sociales plus protectrices d’un pays sont des éléments constitutifs de ces « rigidités » du marché du travail qu’il conviendrait de limiter, voire d’éliminer. Le vocabulaire récurrent sur la « flexibilité » et les « rigidités » du marché du travail permet de tendre vers l’anéantissement des droits sociaux qui ont fait l’objet de luttes pendant plus d’un siècle et demi sans l’énoncer directement.

Cependant certains hommes politiques indiquent clairement leur choix. La société irlandaise d’aviation low cost Ryanair est mise en examen en 2010 pour « travail dissimulé » parce qu’elle appliquait la législation irlandaise à ses personnels installés en France. Immédiatement, son « charismatique » PDG décide de se délocaliser dans un autre pays européen. La compagnie Ryanair ne respecte pas la législation française et ne paie pas les prélèvements sociaux dus sur le territoire national. Mais le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin accuse « le comportement irresponsable » des syndicats, qui ont osé porter plainte, d’avoir « poussé l’entreprise irlandaise hors du territoire français » [1]. L’irresponsabilité se trouve donc du côté des syndicats qui demandent le respect de la législation. L’emploi mériterait, selon nombre d’élus ou d’experts, de passer outre la loi ou de la « changer » selon les intérêts des seuls investisseurs pour imposer des réglementations irlandaises, espagnoles ou anglaises à des travailleurs installés sur le sol français. Parallèlement les entreprises européennes seraient exonérées de toute contribution fiscale et sociale bien qu’elles puissent bénéficier des équipements, voire parfois de subventions françaises. Lors du même entretien sur France Inter le 14 octobre 2010, Jean-Claude Gaudin estimait à propos de l’opposition au projet de loi sur les retraites que « dans ce pays, c’est encore au Parlement à faire la loi, ça n’est pas aux syndicats ni même à la rue de décider. Nous sommes dans un État de droit ». Que faut-il entendre par État de droit ? L’État de droit interdit-il les manifestations légales et autorise-t-il le non respect des réglementations ? Les propos de Jean-Claude Gaudin soulignent que les « rigidités » sur le marché du travail sont explicitement assimilées aux syndicats trop légalistes, voire à la réglementation française elle-même trop protectrice des travailleurs au détriment de l’emploi précaire.

L’imprécation de la croissance économique ne se pense que grâce à l’insécurité de l’emploi. L’ancien président de la réserve fédérale américaine Alan Greenspan n’estimait-il pas qu’une « croissance économique soutenue » est possible grâce à une « restriction atypique des augmentations de rémunération, [qui] semble être pour l’essentiel les conséquences d’une plus grande insécurité de l’emploi » [2]. Cette santé de l’économie se trouve également renforcée aux yeux de Greenspan par les difficultés des travailleurs à exercer leurs droits et à s’organiser collectivement du fait de l’insécurité sur le marché de l’emploi. Et de citer notamment les « effets des fermetures d’usines sur le principe de liberté d’association et le droit des travailleurs des trois pays [de l’ALENA, Canada, Mexique et États-Unis] à s’organiser » [3]. Le même chantage à la délocalisation des entreprises que celui réalisé par la société Ryanair est constaté à travers l’application du traité de libre échange ALENA par la professeure Kate Bronfenbrenner. Réalisant une enquête sur l’ALENA, elle soulignait que « près de la moitié des tentatives d’implantation des syndicats sont compromises par les menaces brandies par les employeurs de délocaliser leur production à l’étranger, au Mexique » [4].

Derrière la psalmodie religieuse de la croissance économique, les hommes politiques oublient que cette croissance n’est pas un objectif politique en soi. Ils perdent de vue qu’elle est destinée à répondre aux besoins de tous et non d’une très faible proportion de la population, donc que l’insécurité et les faibles niveaux de rémunération et de vie de la majorité ne devraient pas être leurs buts. Pourtant ils le deviennent par leur raisonnement.

Les élus politiques et les experts conçoivent la politique comme un marché composé d’individus n’ayant pas de conscience commune mais mus par des buts de consommation. La politique ne répond pas à une société dont on cherche la cohésion mais à une collection d’individus et de « clients ». Et le mot client mérite d’être souligné. Un exemple parmi d’autres. Fin 2011 le gouvernement français ne réalise qu’une faible campagne médiatique sur les inscriptions électorales à la veille d’un suffrage présidentiel, sous prétexte que l’inscription relève de la « responsabilité individuelle ». Parallèlement le même gouvernement se félicite d’être parvenu à faire inscrire sur les listes électorales le millionième Français de l’étranger et électeur potentiel pour le président en place [5]. Comme le souligne le secrétaire général adjoint de l’UMP, Marc Philippe Daubresse, « Il y a eu des spots à la télévision sur plusieurs chaines de télé et notamment concernant les Français de l’étranger » [6]. Ces choix relèvent du « clientélisme », d’une politique de marché et non d’une politique digne d’une démocratie.

Individus clients, dont les appartenances collectives dans le travail et à l’extérieur sont volontairement minées, contre société avec des liens à maintenir et renforcer, nous voyons bien quelles sont les orientations au sein de la classe politique. Cette oligarchie politique elle-même recrutée selon son caractère « vendable » et considérant les individus comme des « clients » et non des citoyens, s’accommode de la « privatisation de la société », du désintérêt des individus pour la chose publique [7].

Repenser l’objectif de la politique, la nature de la société et des liens sociaux, le sens de la croissance économique et du travail apparaissent comme cardinaux à l’heure actuelle. A suivre...

(1) http://mobile.agoravox.fr/tribune-libre/article/entre-ryan-air-et-les-retraites-l-82879 et http://www.francesoir.fr/pratique/transport/ryanair-va-quitter-marseille-58104.html

(2) Propos prononcés en 1997 à propos de l’ALENA et cités par Noam Chomsky, Le Profit avant l’homme, 10/18, 2004, p. 163.

(3) Ibid., p. 164.

(4) Ibid.

(5) http://www.europe1.fr/Politique/Courtial-appelle-a-voter-en-masse-en-2012-861679/

(7) Cornelius Castoriadis, La montée de l’insignifiance, Les carrefours du Labyrinthe, tome IV, Paris, Le Seuil, 1996, p. 14.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Bénédicte BRUNET-LARUCHE

Novembre 2011 : la faillite économique de la Grèce s’étale dans les journaux. Un gouvernement par intérim dirigé par Lucas Papadémos est investi sur injonction européenne. Il n’y a pas eu d’élections, il n’y a pas eu de choix démocratique. Peu de temps après, le même processus se passe en Italie.

Je ne suis qu’une citoyenne européenne ordinaire simplement sidérée. Sidérée alors même que ces informations sont abattues et rebattues sur la table médiatique dans l’indifférence générale. Que des dirigeants de pays souverains puissent être écartés en dehors de toute élection afin de disposer de gouvernements capables de restaurer la « confiance des marchés » ne semblent pas plus poser question que les résultats de rugby ou de foot. Les dirigeants de ces pays européens investis « hors démocratie », tout autant que le président nommé à la Banque Centrale Européenne (BCE) ont des liens très étroits avec la banque Goldman Sachs, dont les instruments financiers ont joué un rôle important dans la crise de 2007 [1]. Mais ce délicat maillage d’intérêts convergents entre finances et politique ne suscite pas beaucoup plus de réactions. Si Le Monde souligne le 14 novembre la présence de L. Papadémos comme président de la banque centrale grecque au moment du passage de la Grèce dans la zone euro et le maquillage des comptes publics sur les conseils de la banque Goldman Sachs, le même journal estime trois jours avant que « le profil du nouveau premier ministre grec va rassurer les dirigeants européens et les milieux économiques » [2]. La situation exceptionnelle, l’urgence et la crise justifient de recourir à un « gouvernement d’union nationale » et de placer la démocratie en coma artificiel. En voulant comprendre les crises des dettes européennes, un rapport d’information semble être passé inaperçu. Relatif à « La Grèce et la zone euro, un an après », il a été présenté par deux sénateurs français à la commission des affaires européennes en juin 2011 [3]. Cet article analyse les propos de M. Humbert (sénateur UMP) et M. Sutour (sénateur socialiste) et leur éclairage sur l’inadéquation des mesures imposées par l’Union européenne à l’égard de la Grèce tout autant que sur la mise sous surveillance de la parole politique.

La crise de la dette grecque, de Papandréou à l’aide européenne

Remontons en arrière. Le gouvernement de George Papandréou (PASOK, socialiste) élu en octobre 2009 annonce dès le mois suivant les premières estimations du déficit budgétaire, autour de 13% du PIB, soit le double de ce qui avait été initialement annoncé. L’incurie de gouvernements qui se sont endettés jusqu’à saturation est dénoncée. Immédiatement, les agences de notation financières, qui savent accorder les meilleures notes à des produits dérivés ou à une entreprise telle qu’Enron quatre jours avant sa faillite, annoncent la baisse de la note de la Grèce.

Mais comment cette accumulation de dettes n’a-t-elle pas été dénoncée par l’Union européenne qui fixe pourtant des critères économiques sur le déficit public ? Sur ce point, les journaux apprennent que le gouvernement grec a pu masquer en toute impunité une partie de son déficit, grâce aux conseils et produits dérivés de la banque Goldman Sachs, permettant une levée de fonds hors bilan [4]. Les journaux apprennent également que L. Papadémos, qui vient d’être nommé en dehors de tout processus démocratique comme premier ministre de la Grèce en novembre 2011, fut pour sa part gouverneur de la Banque centrale grecque entre 1994 et 2002 au moment où la Grèce entre dans la zone euro, puis vice-président la BCE. Le « sauveur » de la Grèce a donc lui aussi collaboré à l’opération de falsification des comptes réalisée avec le concours de Goldman Sachs, tandis que le nouveau directeur de la BCE depuis le 1er novembre 2011 n’est autre que l’ancien vice-président de Goldman Sachs entre 2002 et 2005.

Mais la question des convergences entre les banques et le pouvoir politique n’est qu’à peine soulevée. Il faut AGIR. L’Eurogroupe et le FMI décident d’accorder une aide de 110 milliards d’euros sur 3 ans à la Grèce en avril 2010. En contrepartie, la Grèce est sommée de mettre en œuvre des réformes structurelles. Il s’agit de réduire sa dépense publique, en réformant les régimes de retraites publics et privés (dont le plafonnement du montant global des recettes versées) et en limitant les dépenses de santé, notamment de médicaments. Au-delà de la réduction de la dépense publique, la Grèce est appelée à « moderniser son économie », c’est-à-dire comme l’indique le rapport de juin 2011 « d’ouvrir à la concurrence » le transport routier, de prendre des « mesures d’assainissement des entreprises publiques », nous comprenons plus loin qu’il s’agit d’opérer des licenciements, d’« améliorer la compétitivité », « de réduire le personnel et le périmètre de la fonction publique » jugée « pléthorique ». Les sénateurs estiment ainsi que « l’opérateur ferroviaire maintient une cinquantaine de lignes rendues obsolètes par la création d’autoroutes ». Pourquoi faire le choix pour l’avenir du secteur autoroutier au détriment du transport ferroviaire ?