-

L’article suivant paraît dans La presse de Gray datée du 17 janvier 1970.

Les rues de la ville. Qui est-ce ? Moïse LÉVY (coupure de presse)

Les illustres personnalités grayloises dont on a donné le nom à certaines rues de la ville (Louis Jobard, Augustin Cournot, Moïse Lévy, etc) sont en général peu connues, principalement chez les jeunes.

A leur intention nous publions dans les colonnes de « La Presse de Gray » sous la rubrique « Qui est-ce ? » un portrait-flash sur chacune de ces personnalités.

Aujourd’hui : Moïse Lévy.

Moïse LEVY, né à Gray le 12 avril 1863, décède à Paris le 24 février 1944, Conseiller municipal de Gray depuis 1892, il fut élu Maire en 1912, Conseiller général en 1920, Vice-Président au Conseil Général de la Haute-Saône, Sénateur de la Haute-Saône en 1935.

Il avait, dès cette époque, pressenti l’évolution de la société agricole vers la Société industrielle moderne, la nécessité de l’entraide sociale, l’importance du tourisme.

Son action tendit à créer à Gray des activités et des bases destinées à faciliter la mutation économique et sociale de la ville au cours de ce XXme siècle.

INDUSTRIE :

Il amena dans l’actuel district de Gray plusieurs industries dont certaines existent encore, le Tissage Sauvegrain, l’I.R.C.B., les Usines Gouvy sur les terrains desquelles sont installés les Etablissements Mischler et Coste, la Centrale électrique reprise par Electricité de France.

ŒUVRES SOCIALES :

Le Refuge Maternel de l’Est, sa Pouponnière et sa Maison d’enfants fut l’œuvre à laquelle il attacha son nom ; l’Hôpital de Gray l’a reprise en 1961 ; et, sur une partie de son parc, une école maternelle est en cours de construction. Le dispensaire anti-tuberculeux vit le jour sous ses auspices ; il développa l’Hôpital de Gray et l’Hospice de Vieillards Cournot-Changey, dont il fut l’un des fondateurs.

TOURISME :

Il fut le premier Président du Syndicat d’Initiative de Gray et l’un des fondateurs de la Fédération des Syndicats d’Initiative de Franche-Comté et des Monts-Jura.

Il créa la plage de Gray, développée et modernisée par ses successeurs.

oOo

Il laissa à sa ville natale la marque de son travail et le souvenir de l’amour qu’il lui portait. Il ne l’abandonna jamais, même aux tristes heures de juin 1940, lors de la prise de la ville par les troupes Allemandes. Son attitude à cette époque fut, en tous points, exemplaire.

Le 15 juin vers 6 heures du matin il fut appelé par le colonel allemand, place du 4-Septembre et y reçut l’envahisseur.

Le 16 juin, alors que les Allemands avaient interdit aux pompiers de Gray de continuer à lutter contre le feu sous prétexte que l’on manquait d’eau, M. Lévy, sous sa responsabilité, donna au Capitaine Pélot, commandant les Sapeurs - Pompiers, l’ordre écrit de continuer à éteindre les incendies que les obus incendiaires avaient provoqués partout.

Chassé de toutes ses fonctions d’ordre des Allemands qui jugeaient absolument indésirable sa présence dans la ville et la région qui l’avaient élu maire et sénateur, puis expulsé de sa maison, après un séjour, 18 rue des Casernes à Gray, il regagna son appartement parisien rue Daubigny.

Il y resta sans interruption jusqu’à son décès en 1944, dans sa 81me année quelques mois avant la Libération, et après que la Gestapo fut venue le chercher par deux fois et eut renoncé à son arrestation en raison de son état de santé.

oOo

(La rue Moïse Lévy, anciennement rue du Magasin à fourrages, relie la place des Tilleuls au carrefour Ste-Anne).

1 commentaire

1 commentaire

-

Hervé Maurey, arrière-petit fils de Moïse Lévy, écrit dans La presse de Gray daté du 19 septembre 1980 l’article suivant. Hervé Maurey deviendra sénateur de l’Eure en 2008.

Un graylois illustre MOÏSE-LEVY (1863-1944) (coupure de presse)

- Ancien Maire de Gray (1912-1940)

- Ancien Conseiller Général de Gray (1919-1940)

- Ancien Sénateur de la Haute-Saône (1935-1940)

Il y a 40 ans Monsieur Moïse Lévy destitué de ses fonctions et expulsé de chez lui par les allemands se voyait contraint de quitter sa ville natale pour Paris où Il devait y mourir. Les plus anciens graylois se souviennent encore, non sans émotion, de celui qui fût leur élu pendant près de 50 ans. Mais les plus jeunes ? Moïse Lévy n'est bien souvent pour eux qu'un nom de rue ou de groupe scolaire. C'est pourquoi il est bon de rappeler la vie d'un des personnages les plus marquants de notre histoire contemporaine.

Né le 12 avril 1863, Moïse Lévy est dès 1894, à l'âge de 31 ans, élu Conseiller Municipal de sa ville natale. En 1912 à la veille de la guerre il est élu Maire de Gray et le restera, avec seulement une brève interruption, jusqu'à la seconde guerre mondiale.

Lorsque la guerre de 1914 éclate le Maire de Gray rejoint le 52° Territorial d'Infanterie dans les Vosges. Démobilisé pour raison de santé et nommé Lieutenant Honoraire d'infanterie il regagne alors sa ville.

Grâce a lui, Gray. bien que située dans la zone des armées, sera régulièrement ravitaillée. C'est ainsi qu'avec le matériel agricole de la ville. il assure la récolte non seulement des terres de la commune mais aussi de celles des mobilisés afin qu'aucune récolte ne soit perdue.

En même temps il s'efforce dès cette époque d'assurer la modernisation de l'économie grayloise par l'implantation d'industries. Sous son impulsion s'installent à Gray les tissages Sauvegrain. L'I.R.C.B., les usines Gouvy ainsi qu'une centrale électrique que reprendra l'E.D.F.

Le cadre de vie n'en fût pas pour autant délaissé, Moïse Lévy disait de sa ville natale: « Gray la Jolie », et s'employait à ce qu'elle soit telle. Il fit restaurer le magnifique toit de l'Hôtel de Ville de Gray et le théâtre. Le musée Baron-Martin reçut une impulsion nouvelle, son installation fût parfaite et ses collections enrichies par les nombreux dons qu'il obtint, dont celui de son ami Pigalle à qui l’on doit la remarquable collection de Prud’hon. D'un point de vue plus touristique, il convient de rappeler que c'est lui qui créa la plage de Gray ainsi que le Syndicat d'initiative de Gray dont il fût le premier président. Il fût, en outre l'un des fondateurs de la Fédération des Syndicats d'initiative de Franche-Comté et des Monts-Jura.

Mais là où son action fût sans aucun doute la plus remarquable, c'est sur le plan social. Moïse Lévy estimait, en effet, que la solidarité sociale devait dépasser celle prévue par la loi. C'est ainsi que toute sa vie il vint en aide à ceux qui en avaient besoin. S'il est impossible de citer tous les secours individuels qu'il fournit, toutes les pensions et toutes les aides qu'il versa, il convient tout du moins de rappeler les principales œuvres sociales dont il fût le fondateur.

Ainsi à une époque où les filles-mères étaient nombreuses et rejetées par la société, il fonde sur un terrain lui appartenant, le Refuge Maternel de l’Est, lequel doté d'une importante pouponnière recueille les mères et les enfants, luttant ainsi contre les abandons d'enfants et la mortalité infantile.

Il crée grâce à des subventions personnelles des cantines scolaires gratuites et un bureau d'aide aux enfants issus de familles dans le besoin afin que ceux-ci puissent aller à l'école.

Enfin il fonde le dispensaire anti-tuberculeux et participe à la création de l'Asile Coumot-Changey dont il sera l'administrateur.

Ces 50 années de dévouement lui valent d'être fait Chevalier de la Légion d'Honneur, Officier de l'Instruction Publique et Commandeur du Mérite Social.

A sa tâche de Maire viendra s'ajouter dès 1919 celle de Conseiller Général du canton de Gray, puis en 1931 celle de Vice-Président du Conseil Général de la Haute-Saône.

Enfin en 1935, avec André MAROSELLI et le président du Sénat Jules JEANNENEY comme colistier, Moïse Lévy est élu Sénateur de la Haute-Saône. Désormais parlementaire, il dépose de nombreuses propositions qui deviendront des lois, portant ainsi au plan national l'action menée jusque là au niveau local.

En 1940, lorsque survient le deuxième conflit mondial, cet homme de près de 80 ans se partage avec une vitalité étonnante entre le Sénat, le Conseil Général, la mairie de Gray et les Oeuvres Sociales dont il est Président.

Le 15 juin les allemands entrent dans Gray. Resté à son poste Monsieur Moïse Lévy qui n'avait que 7 ans lorsque les prussiens envahirent Gray en 1870, a cette fois le triste devoir de recevoir l'occupant.

Vers 21 h. 30, le Général allemand convoque Monsieur Lévy place du 4-Septembre, « Vous youde » demande-t-il, question à laquelle le Maire de Gray répond par l'affirmative. Ainsi commencent les difficiles rapports du Sénateur-Maire avec l'occupant, lesquels ne feront que se dégrader.

Le 17 juin, le feu qui sévit depuis la veille atteint l'église. Les pompiers commencent à lutter contre l'incendie lorsqu'un sous-officier allemand donne l'ordre de cesser d'arroser sous prétexte qu'il manque de l'eau à l'hôpital. Ayant constaté qu'il n'en est rien, Monsieur Lévy tire une carte de visite de sa poche et écrit : « Moïse Lévy donne l'ordre, sous sa responsabilité personnelle, de continuer à lutter contre l'incendie ».

Les allemands s’inclinèrent mais jugèrent dès cet instant sa présence indésirable à la tête de la ville dont il était l'élu depuis 1894.

Le 20 juillet 1940 sur ordre des allemands, le Préfet de la Haute-Saône le relève de ses fonctions. Quelques jours plus tard les allemands lui donnent l'ordre de quitter sa maison en y laissant le mobilier, le linge et la vaisselle.

Chassé de ses fonctions et de sa maison à 77 ans, il reste cependant à Gray jusqu'au mois d'octobre. Il part ensuite pour Paris où la gestapo viendra à plusieurs reprises le chercher mais devra y renoncer en raison de l'état de santé dans lequel l'ont plongé tant d'épreuves, la dernière étant la déportation du plus jeune de ses fils.

Il meurt à Paris le 24 février 1944. Selon ses dernières volontés et dès que les circonstances le permirent, son corps fût ramené à Gray, la ville où il naquit, la ville à laquelle il consacra sa vie mais où il ne pût même pas mourir.

Hervé MAUREY

votre commentaire

votre commentaire

-

Les maires de Gray ont été décrits par Lucien LA RUCHE en 1965. Il dépeint essentiellement le portrait de son père, le sénateur-maire Moïse LÉVY.

L’exemplaire numéro 5 est dédié à son fils Francis et l’exemplaire numéro 10 à sa femme Germaine qu’il surnommait Cricri.

CONTRIBUTION à L'HISTOIRE de GRAY

(déposé à la Bibliothèque Municipale de Gray)

SILHOUETTES de MAIRES de GRAY

1900 - 1940

vues par Lucien LA RUCHE

tiré en 12 exemplaires n°s de 1 à 12

1965

Vous trouverez ici des souvenirs, jetés sur le papier de mémoire, sans documents (1). Si vous leur accordez un quelconque mérite, ils le doivent au recul du temps, qui apporte détachement et impartialité.

Il y avait vers 1900 à Gray deux partis politiques ou deux tendances d'esprit : réformiste et réactionnaire, d'à peu près égale force. Entre eux, les indépendants qui n'étaient inféodés à personne et qui en somme faisaient la majorité ; selon leur vote, ils apportaient la décision. Dans les élections, il fallait "mettre la main sur le flottant", dixit Couyba qui était un maître-manœuvrier.

Le Docteur Maurice SIGNARD était le type du républicain sincère, d'aspect un peu sévère. Foncièrement honnête et loyal.

Par doctrine, il voulait le développement de l'instruction publique. Sur le plan local, il fut aidé par an ami de toujours, Moïse LEVY, qui négocia pour la Ville, l'achat de la propriété Watelet où fut créée l'Ecole Supérieure de filles, ainsi que l'acquisition du Château où fut installé le Musée. Les adversaires de Moïse Lévy ne manquaient pas d'insinuer qu'il y avait un intérêt ; or, Moïse Lévy ne tira jamais profit d’aucune opération avec une quelconque administration. Les mêmes, dans leurs polémiques, traitaient Signard de Sectaire ; et Moïse Lévy le défendit vigoureusement dans des articles signés Biaise des Perrières.

A la mort de Signard, Couyba, sénateur, considéra l’arrondissement de Gray comme son fief. L'administration préfectorale était à sa dévotion. Les comités qu’il formait étaient composés d’amis manquant d’envergure, mais tout dévoués à sa personne. Charles Couyba était .un poète délicat et un chansonnier de talent ("Manon, voici le soleil…", sous le pseudonyme de Boukay) ; ses vers étaient mis en valeur par une musique charmante de Paul Delmet. Ayant le goût du théâtre et de la mise en scène, il voulut dans la politique locale jouer au dictateur : les "comitards" choisissaient les candidats aux élections, même aux élections consulaires.

C'est ainsi que Fernand RAGALLY devint maire de Gray. Ragally, qui était député, avait un abord franc, mains tendues, prêt à trinquer et à transmettre les sollicitations au grand patron. La formule de l’époque était : le "droit" pour tous et les faveurs pour les amis ; souvent les régimes changent, les méthodes restent et les systèmes ne varient guère.

Les électeurs moyens se reconnaissaient en lui et il pouvait sincèrement leur dire : "en votant pour moi, vous votez pour vous". Aimé à la campagne, où il y était bien connu de par sa profession de vétérinaire, il y était plus suivi qu'en ville. Il n’a jamais posé pour un maître d'éloquence ; à une réunion au théâtre, où Couyba n'arrivait pas à se faire entendre, Ragally reprenait son leit-motiv : "tout un chacun il faut qu'il puisse parler” ; et Couyba de hurler : "je ferai votre bonheur malgré vous”. But honorable, mais combien difficile à atteindre.

Comme maire de Gray, Ragally fit ce que faisaient alors les maires des petites villes avec les subventions de l'Etat : un hôtel des Postes et un nouvel abattoir.

Le règne de “la coterie”, comme on disait aimablement alors, ne pouvait s'éterniser. Couyba c'était fait nommer Conseiller général de Gray ; il avait demandé à son ami Fernand de faire l'échange de son canton rural contre celui de Gray ; mais Ragally n'accepta pas : il repoussa vertueusement son offre, ne voulant pas lâcher le sûr pour l'incertain.

Moïse Lévy, alors évincé du conseil municipal, fut poussé à l'action notamment par Drouot, avocat de talent qui cherchait la bagarre pour gagner un siège au Parlement (2). Moïse Lévy décida de se présenter au Conseil Général de Gray contre Couyba. Il faillit le battre. Du moins, les résultats des élections de la Ville de Gray lui donnèrent des espoirs pour les élections municipales. Il constitua une liste d'union des intérêts Graylois : c'est ainsi qu'avant 1914, il fit passer une majorité de sa liste et devint maire de Gray.

Moïse Lévy resta maire jusqu'à la seconde guerre mondiale avec quelques éclipses dues à des haines partisanes, et à des coalitions de toutes nuances. Les passions et les ambitions politiques n'ont rien à faire avec le bien public. De même, au conseil général où il avait été élu.aprés la guerre, il connut la disgrâce pendant un mandat, ayant été battu par le docteur Jacquot : il dut "en avaler des couleuvres” !

Il y a eu donc deux maires de Gray "de passage" occasionnels ou épisodiques, si vous le préférez.

FAIVRE, directeur de l'Ecole communale, a laissé la réputation d’un homme probe et honnête.

Couyba avait abandonné l’enseignement pour la carrière politique ; un ancien directeur d'Ecole, Philippe avait bien tenté de se jeter dans la politique. Et pourquoi cas moi, pouvait-il se dire ? Ses adversaires (qui n'en a pas ?) l’appelaient le mandarin, parce qu'il était fonctionnaire, entouré de fonctionnaires, soutenu par des fonctionnaires. Mais diriger correctement une école ne donne pas nécessairement les qualités de dynamisme qui sont nécessaires pour réveiller une ville endormie dans les souvenirs de son passé.

CHATEAU, était un homme d'aspect pacifique et s'occupait de sociétés locales, notamment de musique. Il menait ses propres affaires, avec difficultés et rien ne le prédisposait à la conduite des affaires publiques. Effacé, il n'avait pas de grands desseins.

Avant, pendant et après la guerre de 1914, MOISE LEVY, maire de Gray voulait être équitable avec tous ses concitoyens, qu’elle que soit leur opinion. Il avait comme amis, aussi bien un ouvrier socialiste comme le fontainier de la Ville Tholy que le curé de Gray Louvot, d'un libéralisme éclairé ; il eut des fidèles comme Brocard, Butaud, le docteur Brusset, Jules Pichat et bien d'autres.

Pour lui, être maire, c'était être le premier serviteur de la cité et en même temps, un animateur. Il eut des collaborateurs actifs : comme adjoints Georges Bresard, d'une vieille famille Grayloise (3) et Louis Cardon, qui s‘était fait lui-même ; comme agents voyers, Claude Pavet, puis Claudon ; comme secrétaires de mairie : Collot puis Benoit. A la Caisse d'Epargne : Coudry. Au refuge : Mme Pralon.

Il disait "Gray La Jolie" et il la voulait telle. Il veillait à la propreté des bâtiments et des rues (le toit de l'Hôtel de Ville fut restauré et le théâtre rénové) ; une plage sur la Saône fut aménagée ; et il voulait apporter à sa ville natale des éléments de prospérité.

La question de l’enseignement, de son développement se posait toujours à l'époque. Ce problème intéressait particulièrement Moïse Lévy : il aurait pu en effet être professeur, ayant obtenu le certificat de Cluny (sciences) (4), certificat qu’avait par exemple son ami Deckerr, excellent professeur de mathématiques au collège. Disciple de Jules Ferry, il était dévoué à l’école publique, qu'il voulait absolument neutre, du point de vue politique et religieux. Aimant les libertés, y compris la liberté de l'enseignement, il les voulait pour tous : il considérait que l’enseignement religieux, hors de l’école, dépendait uniquement de la volonté des parents et était de la seule compétence des prêtres.

Il fit agrandir l’Ecole Edmond Bour et créa des Ecoles maternelles. La question du collège ne se posait pas : son effectif étant très réduit : il n’était pas mixte alors et il y avait peu d’élèves venant de la campagne ; son agrandissement est devenu nécessaire après la libération en raison de la vague croissante de la natalité et du besoin d'instruction ressenti dans tous les milieux.

Le musée "Baron Martin de Gray” reçut une impulsion nouvelle. Son ami Pigalle, ancien Préfet, petit-fils du Baron Martin de Gray se passionna avec le maire, pour parfaire son installation ; il donna une collection de Prudhon (peintre qui vécut quelques années à Rigny) et des impressionnistes amis de lui-même et de Besnard. D’autres Graylois léguèrent au musée des peintures et du mobilier ancien, notamment Mme Billardet, Melle Petiet etc. ; le tout fut mis en valeur dans ce cadre magnifique. Moïse Levy fut aidé par des conservateurs dévoués : Roux, artiste-peintre, Emile Weber professeur de dessin au collège, puis Camille Rochard, bibliothécaire et professeur de latin au collège.

Moïse Levy avait un esprit clair, des idées pratiques et l'expérience des affaires. Avec opiniâtreté, il travailla au développement industriel de Gray, étant persuadé d’ailleurs que le progrès économique conditionnait le progrès social.

Il ne ménagea pas ses efforts pour installer à Gray des usines à une époque où les hommes politiques n’étaient guère axés sur ce problème : c’était le temps où Couyba, homme de lettres, avait été promu ministre du commerce, par la grâce de Caillaux.

Moïse Levy aida pendant la guerre de 1914 Félix Gouvy, de Dieulouard, à s'installer à Gray. Il décida Sauvegrain de Roanne à créer un tissage, puis l’I.R.C.B. de Saint-Vit à faire des ateliers aux Magasins Généraux. A la place du moulin qui brûla, il fit une centrale électrique.

Il rédigea une notice illustrée et traduite en anglais pour souligner les avantages qu’offrait Gray pour des fabriques de transformation, des entrepôts et commerces de réexpédition. Après son échec pour le passage par Gray de la ligne ferrée de Simplon, tous ses espoirs s’étaient portés sur la Saône. Gaston Gloriod, polémiste ardent, se moquait et disait : "Moïse croit avoir créé la Saône". Il y voyait la voie de notre salut.

S’il avait vécu après la seconde guerre mondiale, il aurait porté ses efforts de propagande sur l’axe fluvial du Rhône au Rhin par la Saône, reliant la méditerranée à la mer du Nord, en s’associant aux hommes clairvoyants de notre région, tels qu’Edgar Faure et Jeanneney, fils de l’ancien Président du Sénat. Cette réalisation n’est pas seulement utile pour Gray ; elle est nécessaire pour l’aménagement du territoire et pour la création en France d’un axe économique européen (5). Dès la libération, il aurait fait une zone industrielle inter-communale.

Il avait du cœur, un élan social généreux : il était la bonté même. Il accueillant chaleureusement les humbles, à qui il ne disait jamais : non ou impossible ; il leur donnait l’espoir et réussissait souvent dans des cas désolants, particulièrement difficiles.

Il fut le bras droit de Massin, notaire à Dijon, chargé par la famille Cournot-Changey de créer un Asile de Veillards.

Il fut l’ami d’Amédée Denis, d’Arc les Gray, qui, par son premier don à l’œuvre de l’allaitement maternel de Paris, permit de fonder aux Capucins le Refuge Maternel (auquel lui-même donna une propriété voisine pour les enfants en bas-âge) ; récemment l’œuvre de Paris fut absorbée par l’Assistance publique et le refuge passa alors aux Hospices de Gray.Il eut toujours la plus grande sollicitude pour les Hospices, en accord toujours avec la supérieure et les religieuses : c’est à son époque que date le legs de Madame Revon.

Ses préoccupations municipales, il les transporta sur le plan parlementaire, quand il fut élu sénateur sur la liste du Président Jeanneney. Il n’était pas un partisan et se ralliait à ce qui lui semblait équitable : "souvent les théories sont justes dans ce qu’elles affirment et fausses dans ce qu’elles nient".

Il s'intéressa spécialement aux artisans. Il déposa une proposition de loi, qu'il rapporta, pour limiter la création des salons de coiffure et mettre de l'ordre dans la profession. Elle devint une loi.

Emu par la grève des dockers de Marseille, menée par des étrangers, il déposa une proposition de loi pour les empêcher d’influencer les ouvriers français : face à la menace de guerre la cohésion nationale devait être resserrée.

Pour le commerce, il déposa une proposition de loi sur le Registre du Commerce, pour le rendre plus efficace, proposition qui fut reprise ultérieurement.

Il chercha à donner aux organisateurs économiques un plus grand rôle dans la politique économique du pays et l'élaboration des lois les concernant ; il déposa une proposition de loi, dont il fut rapporteur, pour créer une assemblée des Présidents de chambre de commerce : on en fit une loi.

Il ne perdait pas de vue les questions municipales : il déposa une proposition de loi pour l'inscription de l'acte de naissance : on en fit une loi.

La guerre arrêta son rôle parlementaire.

Nos revers militaires ne peuvent être imputés aux parlementaires, qui n’ont jamais refusé de crédit. Pour une bonne part, ils sont dus à nos trop vieux chefs militaires qui n'ont pas assez tenu compte des leçons de 1914 et qui n'ont pas crée des corps de chars et d'avions puissants et ayant entre eux une étroite liaison.

A son poste de maire, à l’arrivée des allemands à Gray, il fit son devoir ; c'est ainsi que malgré les instructions allemandes, il donna au Capitaine des Pompiers Pelot l’ordre écrit d’arrêter le feu Place de l’Hôtel de Ville.

Convoqué au Parlement à Vichy, il partit de Gray en auto, avec son fidèle Secrétaire Emile Bautz ; et vu les circonstances et non sans avoir pris conseil du Président de l’assemblée, et de nombreux amis comme le sénateur socialiste Bon, en dépit de l’entourage alarmant du ténébreux Laval, il vota les pouvoirs à Pétain pour la seule raison que, pratiquement, il n’y avait rien d’autre à faire, en attendant la délivrance du pays.

Il revient à Gray où il fut révoqué par le Préfet de ses fonctions de maire, puis expulsé de sa maison par les allemands. Il se réfugia à Paris et ne dut qu’à sont état de santé précaire de ne pas être déporté (il ne manquait pas de jouer à l’agonisant lors des visites de la Gestapo).

Il eut la tristesse de connaître la déportation de son fils René, qui lui ressemblait tant ; mais il n’apprit pas heureusement sa fin horrible à Auschwitz à la chambre à gaz.

Ce vieux lutteur qui avait combattu de toute son énergie pour Gray, cet animateur infatigable, ayant le don de persévérer, ce libéral indomptable, s’éteignit à Paris, où il était seul avec sa compagne ; elle l’a soutenu jusqu’au bout de son courage égal au sien (6).

Il n’eut pas la joie d’apprendre le débarquement allié en Normandie ; mais, à aucun moment, il ne désespéra. Il conserva toujours intacte sa foi dans les destinées de la Patrie et dans la sauvegarde de la civilisation (7).

Lucien LA RUCHE

1965.

NOTES

(1) Pris pendant l’occupation : vous pardonnerez donc les omissions involontaires.

(2) Le slogan de Drouot dans sa première campagne fut :

Couyba + Ragally = 1 + 0 = 1

Couyba + Drouot = 1 + 1 = 2

(3) Bresard remplaça le maire au début de la guerre de 1914. Moïse Lévy, lieutenant d’infanterie (territoriale) (qui avait refusé malgré sa classe d’être rayé des Cadres) rejoignit les troupes de couverture en avant de Toul et commanda une compagnie ; atteint de rhumatismes et immobilisé il fut hospitalisé à l’Hôpital Gamma de Toul ; puis réformé et nommé Lieutenant honoraire.

(4) Coudry, professeur au collège, lui avait dit : "tu ne peux réussir qu’en lettres".

(5) Voir article n° 36 du 12-2-1965, Journal "Les dépêches", Journal du centre-Est à Dijon.

(6) Des amis de la famille furent d’un dévouement total, et notamment Mademoiselle Berthe Coudry (la fille du professeur au collège), qui prêta son identité à Madame Moïse Lévy.

(7) Il a été déposé à la bibliothèque municipale de Gray, ses rapports et propositions au Sénat, nottament ceux numéros 451 et 550 de 1937, 166 de 1939, 186 de 1937, 328 de 1938 et 288 de 1938 ; ainsi que la copie de sa lettre au chef de l’Etat Pétain du 25 février 1941 où il "élève contre la loi du 3 Octobre 1940 ; importée de l’étranger, la protestation la plus énergique. Dans la patrie de la liberté, les Français retrouveront un jour la liberté de conscience".

votre commentaire

votre commentaire

-

Chronologie des évènements

- La loi du 3 octobre 1940 portant satut des juifs paraît au Journal officiel du 18 octobre 1940.

- En février 1941, une circulaire demande aux parlementaires de préciser s'ils étaient d'ascendance juive.

- Le 25 février, le sénateur Moïse Lévy s'insurge contre cette circulaire auprès du Maréchal Pétain (Lettre à Pétain).

- La loi du 2 juin 1941 qui remplace la loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifs paraît au Journal officiel du 14 juin 1941.

- Par décret du 19 novembre 1941 "Déchéance de parlementaires", paru au Journal officiel du 27 novembre 1941, les députés et sénateurs juifs sont déchus de leurs mandats :

Nous, Maréchal de France, chef de l’Etat,

Sur le rapport de l’amiral de la flotte, vice-président du conseil, du garde des sceaux ministre secrétaire d’Etat à la justice, et du ministre secrétaire d’Etat à l’intérieur,

Vu la loi du 2 juin 1941 portant statut des Juifs et notamment son article 2,

Vu l’avis du commissaire général aux questions juives,

Décrétons :

Art. 1°. – Sont déchus de leur mandat de sénateur :

MM. Moïse Levy, Abraham Schrameck, Georges Ulmo.

Art. 2. – Sont déchus de leur mandat de député :

MM. Pierre Bloch, Léon Blum, Salomon Grumbach, Robert Lazurick, Lévy Alphandéry, Charles Lussy, Georges Mandel, Léon Meyer, Jules Moch.

Il convient de remarquer que les trois sénateurs déchus avaient voté les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain le 10 juillet 1940. Léon Meyer avait été le seul député déchu à voter ces pleins pouvoirs (voir ce site et l'extrait du JO).

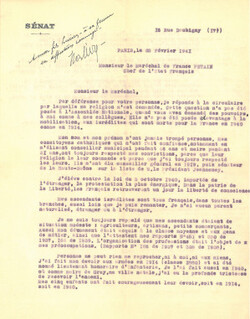

Lettre du Sénateur Moïse Lévy au Maréchal Pétain, 25 février 1941 (Lettre à Pétain)

Monsieur le Maréchal,

Par déférence pour votre personne, je réponds à la circulaire par laquelle ma religion m’est demandée. Cette question n’a pas été posée à l’Assemblée Nationale, quand vous avez demandé des pouvoirs, à moi comme à mes collègues. Elle n’a pas été posée davantage à la mobilisation, aux israélites qui sont morts pour la France en 1940 comme en 1914.

Mon nom et mon prénom n’ont jamais trompé personne. Mes concitoyens catholiques qui m’ont fait confiance, notamment en m’élisant conseiller municipal pendant 46 ans et maire pendant 21 ans, ont toujours respecté mes convictions, parce que leur religion le leur commande et parce que j’ai toujours respecté les leurs. Ils m’ont élu conseiller général en 1919, puis sénateur de la Haute-Saône sur la liste de M. le Président Jeanneney.

J’élève contre la loi du 3 octobre 1940, importée de l’étranger, la protestation la plus énergique. Dans la patrie de la Liberté, les Français retrouveront un jour la liberté de conscience.

Mes ascendants israélites sont tous français, dans toutes les branches, aussi loin que je puis remonter. Je n’ai aucun parent naturalisé, étranger ou à l’étranger.

Je me suis toujours rappelé que mes ascendants étaient de situation modeste : agriculteurs, artisans, petits commerçants. Aussi mon dévouement était acquis à la classe moyenne et aux gens de métier, ainsi que l’attestent mes rapports N° 451 et 550 de 1937, 166 de 1939. L’organisation des professions était l’objet de mes préoccupations. (Rapports N° 186 de 1937 et 328 de 1938).

Personne ne peut rien me reprocher, ni à moi, ni aux miens. J’ai fait mon devoir aux armées en 1914 (classe 1880) et ai été nommé lieutenant honoraire d’Infanterie. Je l’ai fait aussi en 1940, où comme maire de Gray, ma ville natale, j’ai eu la profonde tristesse de recevoir l’ennemi.

Mes cinq enfants ont fait courageusement leur devoir, soit en 1914, soit en 1940.

J’ai défendu les droits de la famille autrement que par des discours, en participant à la création d’une maternité, d’une pouponnière, d’une maison d’enfants et d’un asile de vieillards.

Vous avez fait don à la France, Monsieur le Maréchal, de l’honneur des Français de religion israélite : l’histoire nous dira si les rigueurs de l’occupation en ont été adoucies.

Quels que soient les évènements (conformément à ma proposition de loi N° 288 de 1938 que je rappelle avec fierté), mon mot d’ordre sera toujours :

"Suivre le sens national, sans lequel rien ne se fait de grand, ni de durable, et répondre à l’appel de la Patrie."

Veuillez agréer, je vous prie,

Monsieur le Maréchal,

l’ expression de mes sentiments les plus respectueux.

Signature

M. Moise LEVY, Sénateur de la Haute-Saône.

Exemplaire dédicacé : A mon fils Lucien - à sa femme en affectueux hommage - Signature

9 commentaires

9 commentaires

-

C’est un livre court et dense. Un petit livre qui nous offre deux perspectives. D’abord, celle de la belle explication de l’auteur sur son amour de la langue yiddish qui en a fait l’un des rares Italiens capables de traduire le Nobel Issac Bashevis Singer : « Le yiddish ressemble à mon napolitain, deux langues de grande foule dans des espaces étroits ». La langue est bien la base de notre compréhension du monde, le véhicule par lequel on peut appréhender la vérité, èmet en langue hébraïque. Ainsi, « en hébreu èmet est féminin, mais devient masculin en yiddish, perdant en consistance. En hébreu elle est absolue, en yiddish elle est relative. » Là où le yiddish devra préciser que c’est la « pure vérité », il suffira en hébreu de dire que c’est la « vérité ».

C’est un livre court et dense. Un petit livre qui nous offre deux perspectives. D’abord, celle de la belle explication de l’auteur sur son amour de la langue yiddish qui en a fait l’un des rares Italiens capables de traduire le Nobel Issac Bashevis Singer : « Le yiddish ressemble à mon napolitain, deux langues de grande foule dans des espaces étroits ». La langue est bien la base de notre compréhension du monde, le véhicule par lequel on peut appréhender la vérité, èmet en langue hébraïque. Ainsi, « en hébreu èmet est féminin, mais devient masculin en yiddish, perdant en consistance. En hébreu elle est absolue, en yiddish elle est relative. » Là où le yiddish devra préciser que c’est la « pure vérité », il suffira en hébreu de dire que c’est la « vérité ».Dans une deuxième partie, De Luca explore les relations d’un couple rencontré par hasard, attablé dans une auberge alors que l’auteur travail sur une traduction en yiddish. Il s’agit d’une femme d’une quarantaine d’années et de son père, ancien criminel de guerre nazi, qui ne regrette rien de son passé, et dont le seul tort a été de perdre la guerre. Et il assume ses actes : « Je ne cherche pas à me justifier en disant que j’ai été contraint d’exécuter des ordres. Au Tribunal, j’ai entendu mes supérieurs se déclarer sous Befehlsnotstand, en état de contrainte, à la suite d’un ordre. Ces ordres, nous les avons démontés et remontés, comme on le fait avec les armes. Nous les avons huilés et lubrifiés pour qu’ils ne s’enrayent pas. Nous les avons exécutés avec l’efficacité de l’enthousiasme. Notre faute est plus impardonnable : c’est la défaite. »

Pendant de longues années, cet homme a fui l’Allemagne et s’est caché en Argentine, puis il est retourné dans sa ville natale, Vienne, tant il est vrai qu’« on se cache mieux dans sa propre région ». Après avoir su la vérité, la vérité vraie, sa fille est restée vivre avec son père, sans vouloir décortiquer les crimes de cet : « homme recherché pour crimes de guerre. Lesquels et combien : j’ai voulu l’ignorer. Je ne crois pas à l’importance des détails. Ils sont utiles dans un procès, mais pas pour une fille : la circonstance horrible devient atténuante car elle réduit le crime à des épisodes. En revanche, dépourvu de détails, le crime reste sans limites. » Un père qui a été lui-même confronté à la langue hébraïque : « Mon père a connu le mystère d’une lettre hébraïque qui, placée devant un verbe au futur, le transforme en temps passé. Il paraît qu’aucune autre grammaire au monde ne possède un tel atout. L’hébreu ancien traite le temps comme l’aiguille à tricoter la pelote de laine. Sa lettre vav en accroche un bout et le ramène en arrière. (…) mon père décida que c’était justement ce qui était arrivé au nazisme, la malédiction d’une lettre hébraïque avait inversé l’avenir du Troisième Reich à terme échu. »

GLR

votre commentaire

votre commentaire

-

Deux petites filles élevées par une mère dérangée disparaissent. L’une d’elle, dont il est difficile de savoir s’il s’agit de l’ainée ou de la cadette, est sauvée in extremis de la boue des marais. Cette « mudgirl » deviendra « mudwoman », une brillante universitaire et bientôt la première femme présidente d’université. Une femme qui aura bien du mal à se défaire de ce lourd passé qui la rattrape et qui la hante.

Deux petites filles élevées par une mère dérangée disparaissent. L’une d’elle, dont il est difficile de savoir s’il s’agit de l’ainée ou de la cadette, est sauvée in extremis de la boue des marais. Cette « mudgirl » deviendra « mudwoman », une brillante universitaire et bientôt la première femme présidente d’université. Une femme qui aura bien du mal à se défaire de ce lourd passé qui la rattrape et qui la hante.Difficile pourtant de comprendre le lien entre ces destins, difficile de suivre les méandres de la vie de cette femme, de faire la part de ses cauchemars et de la réalité. Difficile de ne pas être dérouté par une fin qui nous laisse sur notre faim.

GLR

votre commentaire

votre commentaire

-

Edgar Hilsenrath décrit froidement la (sur)vie quotidienne dans le ghetto ukrainien près du Dniestr, en territoire administré par les Roumains en 1942. Les propos sont très crus mais dépourvus des truculences et des provocations qui émaillaient le mémorable Le nazi et le barbier.

Edgar Hilsenrath décrit froidement la (sur)vie quotidienne dans le ghetto ukrainien près du Dniestr, en territoire administré par les Roumains en 1942. Les propos sont très crus mais dépourvus des truculences et des provocations qui émaillaient le mémorable Le nazi et le barbier.Il y a ici une description sobre et captivante d’êtres humains réduits à la vitale nécessité de tous les instants de rechercher un endroit pour dormir à l’abri du froid et des rafles, et de la nourriture pour tenter de ne pas crever de faim. Une survie faite de trocs incessants, où la solidarité n’existe pas ou bien se monnaie à prix fort, où la police impitoyable est constituée de juifs chanceux. Un monde où les êtres sont laissés dans un dénuement physique et moral extrême. Un monde où on a le choix de « mourir tranquillement » de faim, d’épuisement, de typhus, ou d’une balle. Un monde absurde où les morts, même ceux qui sont les plus chers, n’ont plus le loisir d’être respectés.

« Deux cadavres flottaient paisiblement sur le fleuve : un homme et une femme. La femme voguait un peu à l’avant de l’homme. On eût dit un jeu amoureux. L’homme essayait sans cesse d’attraper la femme, sans jamais y parvenir. Un peu plus tard, la femme dériva légèrement sur le bord et fit risette à l’homme, qui rendit son sourire, puis la rattrapa. Son corps heurta le corps de la femme. Les deux cadavres se mirent alors à tourner en cercle ; ils se collèrent un moment l’un à l’autre, comme s’ils voulaient s’unir. Puis, réconciliés, ils reprirent leur dérive. Le crépuscule s’épaississait. Le vent rafraîchissait les deux corps, avec la même tendresse que l’eau, les bergers et les champs de maïs de l’autre côté, sur la rive roumaine. Encore un jour absurde qui touche à sa fin. »

« Ranek était assis là et fixait le mort, comme envoûté. Il secoua la tête. Non, pas encore ! Ce n’est pas parce que tes jambes ne t’obéissent plus que tu vas abandonner. Allez, debout ! Mais ses jambes ne voulaient plus. Elles aussi, comme le mort, parlaient leur propre langue, mais sur un autre ton. Elles disaient : file-nous d’abord à bouffer ! Ensuite nous te porterons. »

… Un monde où deux êtres peuvent cependant trouver le bonheur du simple fait de n’être plus seuls au monde, ne serait-ce que pour un moment.

GLR

votre commentaire

votre commentaire

-

Le film s’ouvre sur une cour de prison, une condamnation à mort qui résume la situation d’un Kurdistan libre mais s’affirmant par une répression absurde.

Baran, qui a combattu depuis l’âge de quinze ans pour l’indépendance, refuse d’entrer dans ce système policier. Mais il craint plus encore la tenace volonté de sa mère de le marier… et il accepte le poste que personne ne veut, dans les montagnes kurdes où seule la loi des seigneurs locaux s’impose. Comme Baran, l’indépendante institutrice Govend refuse le mariage pour aller enseigner dans ce petit village oublié.

Entre les deux personnages, ces montagnes d’une beauté à couper le souffle qui sont aussi les lieux de passage des trafics et des conflits avec les combattantes kurdes de Turquie (là aussi la résistance se décline largement au féminin). Des paysages pierreux et sauvages qui ne connaissent qu’un écho lointain de la paix. Dans le petit village régi par la tradition du mariage précoce et un code de l’honneur dicté par le puissant chef local, le célibat de la jeune institutrice, tout autant que la volonté de Baran de rétablir la loi dérangent…

Après son génial « Si tu meurs, je te tue » qui se déroulait à Paris, Hiner Saleem nous embarque dans la poésie des montagnes kurdes, au rythme du hang que tape Govend pour faire résonner un nouveau son contre les murailles fermées de la société villageoise. Hiner Saleem nous régale de ses dialogues et situations décalées, de sa liberté de ton pour dénoncer la situation des femmes tout autant qu’un code de l’honneur absurde. L’actrice Golshifteh Farahani est superbe, comme dans Syngué Sabour. Mais le mélange entre western spaghetti et critiques sociale et féministe, les combattantes kurdes gravures de mode et le scénario un peu attendu entre Govend et Baran, ne convainquent pas totalement et laissent un goût d’inachevé. Reste cependant dans notre mémoire le son du hang qui se répercute entre les montagnes kurdes.

BBLR

1 commentaire

1 commentaire

-

Les élus ne devraient pas se comporter comme des oligarques libéraux. Or leur manière d’être et leurs discours sont souvent empreints de ce sentiment de classe et de cette idéologie.

G. Collomb, maire de Lyon interviewé ce matin sur France-Inter dans le 7/9, en a encore donné un exemple saisissant. Il ne parle pendant un moment que de questions financières, « le nerf de la guerre », toute la politique semblant se cantonner là. Il mentionne ensuite s’opposer à une augmentation trop rapide de la péréquation entre villes riches et villes pauvres, en justifiant cela par le fait que les grandes agglomérations assurent déjà pleinement cette péréquation, comme par exemple entre Lyon et Vaulx-en-Velin. Maintenant la mixité fonctionnerait bien à Vaulx-en-Velin grâce à cette péréquation venant de Lyon. Mais cela aussi signifie aussi que la décision de cette péréquation est faite par le plus gros, Lyon, pour Vaulx-en-Velin, c’est-à-dire finalement par le riche ou le puissant pour le pauvre et selon l’image de ce puissant.

Par ailleurs les zones rurales sont oubliées, mais elles seraient, selon G. Collomb, essentiellement encombrées de riches retraités. Faudrait-il quand même souligner qu’un grand nombre de zones rurales sont loin d’être seulement des zones de villégiature ?

A la question posée par un auditeur sur les choix faits par la ville concernant la construction d’un stade, M. Collomb répond de manière ironique ; « Mr semble bien au fait des enjeux de l’agglomération ! » Il renvoie encore -et comme bien souvent d’autres élus le font- les citoyens s’occuper de leurs affaires privées, comme si le champ politique n’était pas de leur ressort mais seulement le domaine des « professionnels ». Nous sommes tout à fait dans ce que Cornelius Castoriadis appelait « la privatisation » du politique, indiquant aux hommes du commun « Vaquez donc à vos affaires, braves gens, ne vous souciez pas du bien commun, c’est notre affaire, vous n’y comprenez rien ».

Enfin, un autre auditeur indique avoir sollicité G. Collomb par écrit pour proposer de lancer un débat sur le mariage pour tous dans la ville de Lyon. Il n’a pas reçu de réponse de la part de son élu, ce qui est le lot commun des citoyens qui interpellent leurs élus qui estiment souvent qu’une fois le bulletin de vote mis, ils n’ont plus de compte à rendre à leurs électeurs.

Lors de cette interview sur France-Internet, Mr Collomb n’a fait qu’exprimer son avis sur le mariage pour tous, ce qui n’était pas question posée, et il n’a pas du tout répondu sur la mise en place d’un débat public dans la ville.

La démocratie a largement besoin d’être rénovée pour que le débat collectif puisse enfin exister et non pas être accaparé par les « professionnels » de la politique. N’est-ce pas aussi de la responsabilité des journalistes d’assurer l’éthique de ce débat, et de rappeler a minima à l’élu qu’il n’a même pas répondu à la question ?

A quand un débat sur la question de la qualité de la vie démocratique ?

BBLR

votre commentaire

votre commentaire

-

L’hymne à la joie, hymne de l’Europe, est muet. Pas de paroles, comme l’Europe qui ne s’exprime pas. Pourquoi ne pas imaginer des paroles ? Quel compositeur pourrait faire parler cette grande muette ? Pour exprimer ce que l’Europe pourrait être, en miroir de ce qu’elle n’est pas aujourd’hui.

BBLR

votre commentaire

votre commentaire

-

De Margerie est invité ce matin sur France-Inter. Il nous dit qu’il suffit de changer de vocabulaire pour que le gaz de schiste devienne acceptable. Oui, le terme de fracturation fait peur, le problème est tout simplement là. Changeons-le. Adoptons le vocable de stimulation et tout ira mieux ! Cosmétique du vocabulaire pour faire avaler une pilule plus qu’amère.

Et ce soir nous avons droit à un « débat » sur le gaz de schiste sur la même radio. Deux invités favorables au gaz, le patron de l’industrie et un journaliste du Parisien, et un opposant isolé. Est-ce un débat ? Non, c’est un assaut de communication en faveur du gaz lancé depuis quelques temps sur nos ondes. Assaut de com. pour nous faire avaler ce gaz comme un futur désirable !

BBLR

votre commentaire

votre commentaire

-

Ruée vers le gaz et le pétrole de schiste… aux Etats-Unis, en Chine… ça y est, on a trouvé la nouvelle mine, le nouvel or…

Ou surtout le moyen de garder plus longtemps les yeux fermés sur la finitude de ressources que nous allons chercher toujours plus loin, en mettant toujours plus en danger notre ressource première, l’eau.

Chanson de Gotainer : « Comment vous dites ?, de l’eau de source ? Et pourquoi pas une baleine bleue… un éléphant, un bébé ours… sans plaisanter, restons sérieux… » un refrain que nous n’entendons pas… oui de l’eau de source, celle que nous ne savons même plus voir, la merveille, une couleur plus claire que la lumière. Notre vie.

Sur La route de Cormac Mac Carthy, nous nous lançons comme on lit ce livre, pour se rendre compte au détour des pages de l’envers de cette terre sans vie, de la beauté du monde que nous nous efforçons de détruire. Miroir. Nous sommes toxicomanes, dépendants d’un mode de vie insoutenable… et nous nous efforçons de ne pas y penser.

BBLR

votre commentaire

votre commentaire

-

Lu dans Causette. Le portrait d’un directeur d’école à Marseille. Sa fille a été contrainte à boire une quantité énorme de vodka. « Inconsciente », « inerte » selon les termes de ses agresseurs, elle a été violée successivement par tous les membres du groupe. Elle est morte dans ses vomissements sous le regard de ses bourreaux qui ont craint d’avertir les secours.

Mais au cours des deux procès d’assises, ses violeurs ont continué de l’appeler « la chienne ». L’agenda de sa mère, qui s’inquiétait les derniers mois pour sa fille et notait les rencontres de cette dernière, a été utilisé aux procès pour montrer qu’elle rencontrait beaucoup d’hommes.

Il y a peu de temps, un procès s’est encore tenu en région parisienne, et les victimes ont été sommées de se taire.

Quand une vieille dame se fait voler son sac à main dans la rue, qui irait demander pourquoi elle porte un sac à main visible et facile à voler ?

Même la drogue, l’alcoolisation, la mort, ne parviennent pas à enlever le sceau du doute pour la femme violée. Elle a bien dû à un moment laisser le doute s’instiller. Flétrissure sur la victime. Flétrissure elle reste, cette marque sur la femme violée. Jusqu’à quand ?

BBLR

votre commentaire

votre commentaire

-

Dans le sud-ouest, l’été, le soleil tait la terre.

La chaleur tombe sur le sol, l’écrase, le craquelle. De grosses mottes sèches dans les champs. L’été enserre le vivant de silence. Seule la chaleur s’écoule sur les pierres ; seuls les pas résonnent sous le soleil brûlant. Des feuilles séchées tombent, seul bruit. L’eau de la rivière est muette, elle glisse plus qu’elle ne coule… jusqu’au Tarn, une nappe d’eau étale.

Dans le sud-est, l’été, la chaleur bruit. Le son continu des cigales, le bruit de la mer et des graviers sous les pieds, le vent iodé dans les oliviers.

BBLR

votre commentaire

votre commentaire

-

Étonnant ce qu’on perd d’épaisseur dès qu’on se marie. A partir de cet instant, et bien que la notion de chef de famille n’existe plus, le ministère des Finances ne s’adresse plus à vous pour remplir la fiche d’imposition mais à votre conjoint. Peu importe que vous travailliez tous les deux ou non, la fiche d’imposition parviendra à Monsieur… Vous n’êtes plus censés avoir droit de regard sur la feuille d’impôt, sur la contribution fiscale à la nation qui vous concerne pourtant en qualité de citoyenne. Mais la citoyenne ne semble pas devoir être impliquée dans la déclaration familiale d’impôt bien qu’on puisse la poursuivre ensuite par solidarité avec son mari en cas de non paiement.

Un peu comme lorsque la femme était considérée comme une grande irresponsable sur les plans civil et politique, inaccessible à la raison citoyenne…. et pourtant reconnue responsable des crimes, délits et contraventions commis. Étonnantes contradictions !

Et cela se poursuit lorsque vous recevez un appel qui vous dérange dans votre travail, un appel comminatoire qui demande à parler au Docteur V.

- Ah ! Oui, et de la part de qui ? Vous en êtes presque à dire d’une voix aigüe, secrétariat du Docteur V., j’écoute !

- … de …, là, la voix devient incompréhensible, le débit, parti au galop, le ton monocorde, hachant tous les mots, a surtout permis à l’interlocuteur de ne rien comprendre. La fin seule peut être entendue, tranchante. Motif professionnel… pour parler au Docteur V.

- Ah ! Bon mais pour quel motif ? Vous savez faire la cruche, vous en abusez.

- Encore un mot incompréhensible, la voix est repartie de son allure folle. Puis cette voix mécanique, hautaine, demande à nouveau à parler séance tenante au Docteur V…. indiquant en vrac, loi Scellier, fiscalité, fiche d’imposition…

- Ah, si c’est pour l’imposition, vous pouvez m’en parler, je suis sa femme…

- Ah ! Bon, je croyais que c’était un numéro professionnel… A quelle heure pourrais-je alors parler au Dr V…

Eh ! Oui, encore une fois, la femme qui partage normalement toutes les joies et les difficultés avec son cher et tendre, se trouve évacuée, évaporée. Elle se transforme en vapeur inconsistante devant le fisc et les conseillers en patrimoine. Sans doute parce la gente éthérée ne comprend pas grand-chose à ce grand domaine viril de la fiscalité, à la notion de patrimoine et autres possessions matérielles. Les hommes font leurs affaires du patrimoine familial. Les femmes n’ont pas à s’en occuper, sauf lorsque surviennent des dettes en cas de difficultés. Et après la mort de l’homme. On pourra alors entendre un enfant, y compris sa fille, dire : « oui, ma mère n’avait pas l’habitude de remplir la feuille d’impôt, depuis la mort de Papa c’est Julien qui est obligé de l’aider… ».

Mais même si elle avait voulu la remplir cette fameuse fiche d’imposition, le fisc ne le lui demande pas et l’ignore… tout au moins pour remplir les cases.

La femme mariée est évanescente pour le fisc, elle est le gadget qui accompagne le détenteur du portefeuille d’actions pour les conseillers en patrimoine ou fiscaux.

Alors que dire des concessionnaires et garagistes. Bien que votre voiture soit à vos deux noms, bien que ce soit vous qui l’ameniez aux révisions et contrôles techniques, le garagiste ne connaîtra jamais que le nom de votre mari.

Tous ces symboles du mâle perdurent. Vous laissez couler, comme d’hab, mais ces symboles ont des conséquences comme votre évanouissement d’une certaine sphère de la vie publique. Ces manières de fonctionner vous énervent, elles sentent le suranné et pourtant elles restent caractéristiques encore de notre société.

BBLR

votre commentaire

votre commentaire

-

Ce matin, 6h50 environ. J’entends à la radio une bonne nouvelle. Un homme israélien s’est filmé, sa petite fille dans les bras. Sur le film il explique qu’il ne souhaite pas la guerre avec l’Iran. Qu’il est homme, père, et qu’il aime les Iraniens. Il ne représente ni ne parle au nom de ses gouvernants mais il parle en tant qu’homme refusant la guerre et d’envoyer des bombes sur l’Iran. Il est membre d’un peuple aimant les Iraniens malgré des gouvernants gesticulant les uns contre les autres, menaçant…

Il a posté son film sur Internet. A sa suite, des dizaines d’Israéliens ont posté des films semblables, expliquant leur refus de la guerre contre un autre peuple, et puis…

Et puis des Iraniens ont à leur tour posté des films sur Internet dans lesquels ils témoignent eux aussi de leur amour pour l’autre peuple et de leur refus de lui faire la guerre…

J’étais en train de faire je ne sais plus quoi. Je me suis arrêtée et j’ai pensé : « il fait beau ce matin et le murmure des nouvelles est bon à entendre… Les personnes pensent par elles-mêmes, s’expriment, et elles peuvent faire avancer les choses au-delà de la bêtise de leurs dirigeants… » jusqu’à ce que la journaliste ajoute : « Biens, soyons un peu plus pragmatiques… » et elle a changé de sujet.

Pourtant cette manière de s’exprimer, de dire « non », de s’opposer à ce que les médias parfois annoncent comme inévitable, me parait très pragmatique… surtout lorsque le murmure enfle et fait écho à des milliers de km, entre pays dits ennemis.

Qu’appelle-t-on pragmatisme…. le cynisme ?

BBLR

votre commentaire

votre commentaire

-

En attendant le RER le soir à Cergy-Préfecture, je lis L’intuition de l’instant de Gaston Bachelard. J’entends un murmure fredonné. Un chant susurré, quasi religieux, chemine. Je lève les yeux. Je ne sais d’où il vient. L’air revient, danse encore. Je me lève, à sa recherche.

Et je vois la femme. Assise bien droite sur le banc devant, serrée dans un chemisier blanc et un tailleur, ses lèvres s’entrouvrent à peine, son regard se porte ailleurs, sur un point fixe au loin. Chant léger, interstice d’un temple ouvert sur l’intérieur…

Le RER arrive dans un crissement épouvantable. L’odeur du caoutchouc brûlé, systématique. Le bruit des freins couvre la voix frêle, sa voix mélodieuse, sa voix réelle. Elle se lève et part rapidement vers l’avant du train, emportant son murmure et l’instant…

Le RER suit la voie…

BBLR

votre commentaire

votre commentaire

-

Chère Madame,

En tant que directeur de la nouvelle DCTJSLP* j’ai pris le temps de vous recevoir une fois l’année dernière, le 30 novembre précisément, pendant près d’une heure pour que nous envisagions ensemble les objectifs de votre service. Vous savez combien mon emploi du temps est chargé en représentations, petits fours et mondanités, sans oublier mes abonnements à l’opéra et mes vacances à Courchevel. J’ai tout de même sacrifié une bonne heure à vous recevoir, sans en attendre d’ailleurs le moindre remerciement de votre part. Vous m’avez immédiatement fait remarquer par votre regard peu amène que vous attendiez depuis environ heure trente dans le couloir. Mais dois-je vous rappeler qu’un directeur de la DCTJSLP est amené à régler des tâches de la plus haute importance, comme celle de connaître les décorations accordées aux autres directeurs et membres distingués de notre chère organisation. Vous pouvez comprendre qu’un directeur ne maîtrise pas toujours son temps. La directrice adjointe ne vous-a-t-elle pas d’ailleurs permis de passer agréablement ce temps d’attente en allant lui chercher un yaourt à la cantine ?

J’ai pu constater à cette occasion une certaine inadaptation de votre part à la nouvelle organisation, qui suppose comme l’a clairement rappelé la directrice de la communication une capacité d’adaptation à toutes les situations, une souplesse de caractère et un enthousiasme indéfectible.

Mais ne m’attachant pas à ce premier regard courroucé, je vous ai reçue très cordialement. A cette occasion je vous ai accordé toute ma confiance pour que vous puissiez fixer les objectifs de votre service en toute liberté. Vous avez pu m’entendre vous encourager à la responsabilité et à l’autonomie dans le choix de vos actions et dans les modalités de leurs réalisations. Je me souviens même avoir vanté votre intelligence et votre sens du service public. Malgré mes compliments sur votre dynamisme et votre volonté d’agir pour le bien de l’organisation, vous avez cru bon de vouloir entrer dans le détail des activités que vous avez à accomplir avec vos agents. Vous avez même commencé à contester les principes de la nouvelle organisation en mettant en avant un faux problème. Certaines activités auraient donc du mal à être réalisées compte tenu de la réduction drastique des effectifs depuis plusieurs années ? Voyons, soyez réaliste et ouvrez les yeux : cette vision archaïque du « toujours plus » ne peut raisonnablement être poursuivie. La nouvelle organisation s’est attachée à réformer toutes ces vieilleries, afin de faire mieux avec moins, de faire autrement comme le bon chef de famille qui préside dans notre code napoléonien. Si je vous accorde ma totale confiance, ce n’est pas pour que vous m’entreteniez de questions prosaïques sur les difficultés de tel ou tel établissement à faire face, ni même sur les défaillances de votre service à accomplir certaines activités. Vous ne semblez pas saisir le nouvel organigramme, et notamment les répartitions de fonctions entre stratégie et communication d’un côté et pragmatisme-exécution de l’autre. Cette incapacité à cerner les acteurs sur l’échiquier et leurs fonctions est très préjudiciable à l’organisation. - Soyez pragmatique, vous ai-je donc dit, et exécutez simplement ce que l’on vous demande, je m’occupe de la stratégie, du cadre et des fonctions. - Vous êtes libre - ai-je ajouté, de fixer vos objectifs comme vous l’entendez dans ce cadre. L’organisation vous fait confiance. Adressez-moi vos objectifs pour l’année prochaine, avec l’échéancier d’ici mardi prochain. Et n’oubliez pas d’y intégrer le rattrapage des fonctions non réalisées sur les quatre derniers mois du fait de la vacance de votre poste.

Mes propos étaient volontaires, directs, destinés à vous mobiliser davantage dans l’organisation réformée que vous veniez de réintégrer après plusieurs années à l’extérieur de nos frontières.

Aussi quelle n’a pas été ma surprise lorsque j’ai lu vos objectifs le mardi suivant ! Vous n’aviez pas même intégré les fonctions si capitales d’analyse financière des 67 établissements du département… Vous sembliez oublier les orientations majeures de l’Organisation, à savoir, dois-je encore vous le rappeler, parvenir à la rentabilité financière de ces établissements et sortir de leur assistanat ! Adoptant votre ton plaintif, vous avez encore mis en avant l’insuffisance des effectifs pour réaliser cet objectif majeur, mais vous avez consenti à positionner prioritairement trois agents sur cette tâche en délaissant parallèlement une autre fonction qui est bien plus secondaire pour l’Organisation, celle du contrôle.

J’en arrive à soupirer devant tant de naïveté, Madame. Je n’ose dire de bêtise… Vous ne vivez pas dans le monde des Bisounours. Il est temps de vous en rendre compte. L’Organisation ne vous autorise pas à abandonner certaines tâches sous le fallacieux prétexte que vous n’avez pas les moyens de les remplir. J’ai donc été encore contraint de passer du temps à vous expliquer, comme à une enfant un peu idiote, que vous devez inscrire l’objectif de contrôle, quelle que soit la situation de votre service. Il s’agit d’un affichage indispensable pour l’organisation. Bien sûr cet affichage est essentiel pour moi puisque je devrais le présenter au directeur du YATIUPDL** pour validation. Le directeur ne comprendrait pas qu’il n’y figure pas puisque cela entre dans nos attributions, comprenez-vous ?

Vous serez de votre côté tout simplement responsable de l’exécution du contrôle avec les moyens dont vous disposez, vous comprenez ? Vous êtes entièrement libres de vous organiser dans ce cadre et vous contestez une telle autonomie de travail ? Je ne vous comprends pas.

Et après plusieurs éclats du même acabit de votre part, vous venez de m’écrire que vous ne voulez plus avoir honte de votre travail et « accepter l’inacceptable ». Mais de quoi parlez-vous donc ? Avez-vous pensé à votre sécurité ? Et à celle de vos enfants ? Combien de fonctionnaires payés à vie accepteraient de changer, d’abandonner leur sécurité pour un pseudo confort moral ?

Vous ne tiendrez guère longtemps, Madame, sur un marché du travail qui ne vous attend pas. Connaissez-vous les difficultés pour vous recaser à votre âge ?

Et que lui reprochez-vous d’être devenu à la fin à votre travail ? Il me semble que vous êtes bien exigeante. Il n’a plus de sens et vous ressentez une cassure entre ce que vous pensez qui doit être et ce que vous devez faire. Mais que cela veut-il donc dire ? Vous n’êtes là que pour imposer un retour à l’équilibre à toute force et sans prise avec les réalités et les personnes qui traversent les établissements ? Et alors ? N’êtes-vous pas contente de toucher votre salaire à la fin du mois ? Vous accusez la nouvelle organisation de n’être que médiocrité, mais vous me semblez bien présomptueuse. Le principe de réalité, vous connaissez ? Je vous avais dit de faire le gros dos, d’attendre encore un an ou deux que les choses se tassent mais vous êtes trop impatiente et finalement inadaptée au pragMMatisme demandé.

Oui, nous appuyons dans l’organisation sur les M pour souligner leur importance. Vous ne semblez pas bien maîtriser le vocabulaire, ni même la grammaire de la nouvelle organisation.

Je vous annonce donc Madame, que je vais me trouver dans l’obligation de rompre notre contrat si vous entendez vivre et travailler autrement que selon nos conventions. Je vais devoir rompre le contrat de servitude volontaire qui nous liait, si vous refusez les conventions majeures, celles qui imposent d’avoir peur du lendemain, d’obéir sans poser de questions et de ne pas avoir de réflexion commune avec les autres. Madame, vous refusez les règles de l’Organisation en vous interrogeant sur ses modes de fonctionnement. Alors veuillez trouver ci-joint le formulaire de rupture de votre contrat avec chauffage intégré au service d’on ne sait plus qui ni quoi.

Mr Edouard Commun

Directeur de DCTJSLP

Post-Scribouillard : vous serez bien obligeante de remplir également la fiche d’évaluation sur cette séquence rupture, avec vos appréciations libres sur les attitudes de la directrice des ressources humaines à cette occasion. En effet, cette évaluation des ruptures avec l’organisation doit servir à l’évaluation des objectifs de la directrice des ressources humaines, donc à sa notation et à son avancement. Je pense que vous comprendrez donc tout son intérêt.

La directrice de la logistique me demande de vous préciser que le formulaire doit être envoyé en trois exemplaires dans la mesure où nous ne disposons plus de papier depuis janvier et ce, jusqu’à la prochaine commande annuelle au siège en novembre. Merci aussi de remplir les trois formulaires au crayon, compte tenu des éventuelles modifications de dernière minute que nous serions amenés à faire dans l’intérêt commun.

* Direction c’est très joli sur le papier

** Y a-t-il un pilote dans l’avion

BBLR

votre commentaire

votre commentaire

-

Dans son ouvrage « Des gens très bien », Alexandre Jardin nous interroge sur notre conception du bien, sur le danger à s’accaparer ces notions de bien ou de « moindre mal » (cf. Livres).

Le sentiment de faire le bien ne doit-il pas toujours être questionné, ainsi que la société qui formule ses notions de bien et d’honnêteté ? Ce sentiment bien joufflu et tranquille n’est-il pas le plus dangereux des somnifères, celui qui nous permet de fermer les yeux sur les conséquences inhumaines de nos actes ? N’est-il pas le digestif qui nous permet en toute bonne conscience d’avaler les pires infamies ? En refermant ce livre, mes pensées se bousculent. Je ne peux m’empêcher de penser aux discours de Reagan sur l’« Empire du mal » pour désigner l’union soviétique ou ceux de Bush sur « l’axe du mal » pour pointer les pays dits terroristes et justifier le recours à la surveillance, à l’enlèvement et à la torture à l’échelle mondiale. Ces discours incarnaient le bien. Ils ont conduit à des atrocités. Pourtant ils étaient ingurgités en toute bonne conscience par la population américaine et une grande partie du reste de la population occidentale. N’avez-vous pas entendu après les attentats de 2001 des personnes autour de vous estimer qu’il est parfois utile d’avoir des interrogatoires un peu « musclés » pour éviter des catastrophes bien plus graves ? La torture deviendrait ainsi le moindre mal. Les images tournant en boucle, les médias affolés ne vous ont-ils pas vous-mêmes interrogé sur le danger et les moyens de le faire cesser ? La peur n’a-t-elle pas déferlé et redéfini les notions du bien et du moindre mal dans une partie du monde, en toute bonne conscience ?

Mais je ne peux m’empêcher aussi de penser aux discours actuellement entendu, ces propos qui instillent un état d’esprit, qui redéfinissent encore une fois les frontières du bien et du « moindre mal », du mal acceptable pour aller mieux ensuite. Les discours sur l’assistanat, qui pointent le méchant chômeur qui profiterait du système pour refuser un travail, qui n’aurait pas la dignité d’accepter n’importe quel travail alors qu’il est rémunéré pour son non travail. Ces propos font l’impasse des cotisations versées par le chômeur pour faire face au risque chômage quand il travaillait encore. Ces mêmes discours se positionnent comme le gentil donateur qui fait la charité et qui est bien bon. Ils n’oublient jamais de souligner le besoin de soutenir les « plus fragiles », d’assurer donc l’assistance de ces « bras cassés ». Les auteurs de ces propos répétés à satiété expriment toujours le sentiment de bien faire pour ces Autres, pour ces êtres déjà écartés, en perte de l’humanité dont dispose le gentil donateur.

Lorsqu’un ministre indique en public que « les civilisations ne se valent pas », qu’un président ajoute qu’il ne s’agit que d’une question de bon sens et qu’un ancien ministre renchérit qu’ « évidemment » elles ne se valent pas, faut-il encore une fois entendre une nouvelle définition du bien à travers une « civilisation » qui présenterait toutes les valeurs acceptables face à l’odieux barbare, c’est-à-dire l’étranger qui n’aurait pas atteint notre degré d’humanité ? Affirmer en toute bonne conscience son humanité en dévalorisant celle de l’autre serait le nouveau bien, le bon sens face à un « relativisme » qui serait gauchiste et prétendrait à un égal respect des cultures. Pour l’ancien ministre, entre grande littérature et sociétés sans écriture, il n’y aurait pas lieu de tergiverser et il faudrait accepter que tout individu puisse établir un degré différent de « civilisation » entre le Don Giovanni de Mozart et les « tambourins » des indiens Nambikwara. A noter d’ailleurs que les indiens Nambikwara n’utilisent pas d’instruments à percussion selon l’étude de Claude Lévi-Strauss « La vie familiale et sociale des Indiens Nambikwara », Journal de la Société des Américanistes. Tome 37, 1948. pp. 1-132. Établir ces distinctions de cultures, de degrés de civilisation est déjà s’arroger le regard sur l’autre, le droit de le mésestimer, c’est le bon sens. Ce bons sens qui définit une nouvelle normalité, celle d’estimer sa culture supérieure à celle de l’autre, de considérer l’autre moins humain que soi-même. Ce bon sens permet de considérer l’anormalité comme normale et d’accepter l’inacceptable.

Comme le souligne fort justement Alexandre Jardin dans son livre « Des gens très bien », « l’exceptionnel, dans le crime de masse, suppose le renfort de la normalité. Le pire exigea la mise en place de croyances patriotardes et sacrificielles sincères propres à dissoudre la culpabilité. La criminalité de masse reste par définition le fait d’hommes éminemment moraux. Pour tuer beaucoup et discriminer sans remords, il faut une éthique. » Il faut avoir le renfort d’une normalité affirmée dans le fait de considérer l’autre comme inférieur. Il faut que cette pensée pleine de bon sens s’enracine profondément et évidemment dans les esprits. Il faut que la chosification de l’Autre soit normalisée pour ne pas casser son équilibre moral. Il faut avoir foi dans sa plus grande humanité pour considérer en toute bonne foi que l’autre présente un moindre degré d’humanité. Pour justement continuer sans flancher dans cette morale du bon sens. C’est une éthique à fond renversé qui commence à s’établir ainsi.

Alexandre Jardin ne rappelle pas dans son livre toutes les germinations de haine antisémite qui ont précédé la solution finale et l’acceptation en toute bonne conscience de cette solution comme un moindre mal… parce que tel n’est pas le propos de son livre. Mais restons toujours vigilants et refusons les germes d’une folie toujours possible qui serait proclamée comme du bon sens.

Les discours sur ces vilains grecs tricheurs et feignants qui doivent donc assumer aujourd’hui les conséquences de leurs actes par des politiques de rigueur pullulent et permettent de ne pas interroger les origines exactes de la situation grecque, de l’écarter. Mais ces discours du bien ne permettent-ils pas de ranger les Grecs dans une autre humanité que nous ne voudrions pas pour nous-mêmes, donc de leur imposer en toute bonne conscience la misère et l’accroissement inexorable des inégalités, d’accepter qu’un peuple puisse vivre des poubelles alors même que nous prônions notre union dans l’Europe hier encore. Les pays du sud de l’Europe unie avant-hier sont devenus des « PIGS » dans le vocabulaire de certains journalistes. Transformer un peuple en cochon est-il admissible ? Est-ce que ce discours qualifié de la responsabilité et du moindre mal sent très bon ? Tout en se situant dans une autre histoire, le livre d’Alexandre Jardin renforce mes interrogations actuelles parce que les rouages peuvent se répéter à l’infini dans la mécanique de l’humain et de la déshumanisation en toute bonne conscience et avec le meilleur des « bon sens ».

Les mots ont un sens. Et Alexandre Jardin rappelle ceux prononcés par son grand-père et qui lui ont pour la première fois de sa vie donné froid devant cet homme-là. Le Nain jaune était alors devant la fenêtre et parlait à sa maîtresse Zouzou en évoquant la « petite juive » qui avait mis le grappin sur l’un de ses fils. « Oh rien de bien méchant… de l’antisémitisme “convenable”, celui qui paraît acceptable et légitime entre soi, ce racisme bourgeois qui considère implicitement le Juif comme l’intrus des sociétés, des nations et des bonnes familles ». Les mots assignent. Les mots construisent les places respectables, les strapontins et les linceuls.

Comme l’écrit Alexandre Jardin « quand on tolère l’idée que des êtres ne font pas partie d’une commune humanité, le processus du pire s’amorce. La chosification d’autrui permet tout. Cela commence par le SDF que l’on enjambe un soir d’hiver sur un trottoir et cela se termine à Auschwitz ».

BBLR

votre commentaire

votre commentaire

-

Je viens de finir un roman (voir Livres) qui me laisse un goût un peu amer en bouche. Cette amertume correspond à l’état d’esprit que l’on instille dans l’hexagone depuis plus de dix ans. Le livre, lui, s’intitule « Tout, tout de suite » et son auteur s’appelle Morgan Sportès.

Exposé apparemment objectif de l’enlèvement, de la séquestration pendant vingt-quatre jours, de la torture et de l’assassinat d’Ilan Halimi, ce roman-enquête entend saisir au jour le jour l’effroyable histoire de ce qui a ensuite été appelé « le gang des barbares », ou plutôt un groupe composé de bric et de broc en banlieue parisienne. Le chef de ce groupe hétéroclite veut « tout, tout de suite ». Et pour cela il imagine un enlèvement improbable afin d’obtenir une rançon de la famille. Ce chef improvisé, dominant un groupe de « petits » de sa cité qu’il terrorise, tremblant devant les « grands » du 93 venus lui apporter un soutien, se révèle un piètre stratège affolé et un individu dangereux. Persuadé que tous les juifs sont riches et que s’ils ne le sont pas, ils constituent une communauté soudée qui s’entraidera pour payer la rançon, ce piteux chef emmène son groupe soudé par la peur dans sa démence. Chosifiant l’« Autre », celui auquel ont été enlevés les vêtements et dont le visage a été emmailloté, ils le déshumanisent jusqu’à le tuer.

Certes, Morgan Sportès nous permet de suivre pas à pas le parcours de ces jeunes pris dans un engrenage de folie. Il nous fait saisir à travers les trajets et les dialogues de chacun des protagonistes la bêtise et l’inconscience des actes, tout autant que la lâcheté des adultes qui se taisent lorsqu’ils savent. Morgan Sportès a souhaité décrire seulement.

Mais peut-on écrire sans poser son propre regard sur cette histoire ? Morgan Sportès porte des jugements incessants sur les personnes de ce groupe et la société qui conduisent à indisposer le lecteur. Lorsqu’il relate l’histoire du chef du groupe, il ne peut s’empêcher d’y ajouter une vision déterministe. « Ses parents se contentent de leur sort, pas Yacef ». A partir des propos de Yacef, il réinvente sa pensée même. Ainsi lorsque Yacef dit « ça fout la haine de voir sa mère torcher les chiottes », Morgan Sportès en déduit que « le sort des siens lui fait « honte » ». De même que ce Yacef ne semble pas avoir « le sens des limites » (selon les termes de Sportès) lorsqu’il a déclaré « Mieux vaut mourir comme un lion que de vivre comme un chien ». Mais si le chef du groupe présente une nette tendance à la domination, à la manipulation et à l’insensibilité par ses actes, les propos rapportés par Morgan Sportès témoignent-ils d’une absence de sens des limites ou d’une volonté de sortir du carcan social ? Le regard porté ici, juste à ce niveau-là, par Morgan Sportès est celui d’un censeur gardien de l’ordre social qu’il est convenable de ne pas vouloir changer ni perturber.

Ce déterminisme commence même à envahir les pages. Et certaines descriptions présentées comme purement objectives commencent à faire monter notre pression sensorielle du côté énervement. Ainsi lorsque Morgan Sportès écrit comme si de rien n’était : « A Bagneux, quelques heures plus tard, Yacef retrouve Mam’ dans un hall de la cité du Cerisier, face au terrain de basket où s’ébattent une dizaine de gamins, garçons, filles, renois, noichs et patos : futurs cailleras peut-être ? Petits Yacefs en herbe ? »

Morgan Sportès se croit obligé d’emprunter un vocabulaire qui ne lui appartient pas en l’utilisant avec sa propre pensée. Surtout il pose un regard qui enferme et limite toute une cité au parcours d’un individu et d’un groupe halluciné. Et l’esquisse ratée d’une banlieue parisienne en trois coups de fusain assassine tous ses habitants dans le langage de domination qui fleurit aujourd’hui : « Bagneux (…) Depuis les années trente, et surtout à partir des années soixante, des cités aux immeubles d’une quinzaine d’étages, en mauvais matériaux ont proliféré, s’encastrant dans les zones résidentielles. C’est là que s’entassent les “pauvres” dont parle Mam’. Aux fenêtres, du linge qui sèche, des antennes paraboliques permettant de capter Al-Jazira. Certains appartements de deux pièces sont occupés par dix personnes, avant tout des immigrés, et quelques Gaulois : des casoces (cas sociaux). Quart-monde et tiers monde se mêlent. Le chômage, surtout chez les jeunes, y est bien plus élevé qu’ailleurs. Quelques-uns vivent d’allocations diverses, d’autres de trafic : essence siphonnée dans les réservoirs, pièces détachées de voitures volées désossées, cigarettes en contrebande, shit. On touche le RMI et on travaille au noir. La mairie, depuis le Front populaire, est communiste. » Mais ces peintures au couteau peu affuté insupportent non seulement le lecteur mais aussi le citoyen car elles semblent utiliser une histoire sordide pour lui faire dire autre chose. Morgan Sportès présente son analyse politique des banlieues à travers cette histoire. Il nous assène par exemple que la principale cause des émeutes de 2005 aurait été la menace portée pour « l’équilibre économique des banlieues » du fait de la « razzia implacable exercée par la police contre le bizness du cannabis ? » Plus loin encore Morgan Sportès nous impose son analyse sur le CPE à propos de deux personnages du groupe, sans que le lien soit bien évident. Surtout l’auteur semble vouloir nous montrer que la barbarie se situe bien là, au fond de ces banlieues. Morgan Sportès semble nous montrer l’Autre, le vrai barbare, qui serait si éloigné de nous, sans vocabulaire, sans compréhension ni culture suffisante pour saisir le monde. Mais le Barbare ne s’est jamais limité dans ces zones-là, et le plus grand barbare peut avoir une culture suffisante et même très raffinée pour organiser une solution finale. En pointant ainsi notre barbare moderne, Morgan Sportès englobe un groupe, le pointe et lui fait perdre son appartenance au groupe humain. Il le chosifie tout autant que le chef du « gang des barbares » a imanigé l’« Autre ». Il n’apporte donc rien. Sauf une analyse politique conservatrice plaquée sur une histoire sordide. Morgan Sportès aurait mieux fait d’écrire un essai, les choses auraient été plus claires.

BBLR

votre commentaire

votre commentaire

-

Ce matin j’écoute la radio. Un chroniqueur raconte le parcours d’un militaire américain, un Texan élevé à la dure par son père, formé pour devenir un soldat. Il était frappé dans son enfance lorsqu’il commettait des bêtises. Il le revendique. Il estime que ça l’a bien éduqué. Il est loin d’être le seul. Je connais aussi un homme qui clamait que sa mère l’avait bien dressé en le frappant. Il le revendiquait lui aussi, surtout après avoir frappé ses enfants. J’ai encore entendu ces propos ailleurs, ici et là, y compris dans des bouches qui refusaient la violence faite aux enfants. Ainsi s’exclamait-on, « elle l’a élevé à la dure » ou « elle n’était pas tendre c’est sûr, mais en même temps, cela a évité qu’il tourne mal… ».

Mais ce Texan élevé à la dure a en outre été le sniper américain tant redouté des rebelles pendant la guerre d’Irak. Il raconte avoir tué la première fois une femme « à l’esprit retors » qui se trouvait à plusieurs mètres de lui. Ce sont ses termes. Et il affirme ensuite l’avoir haï et la haïr encore aujourd’hui. Puis il raconte avoir « dégommé » à la file les individus présents, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus personne dans le viseur. A l’entendre, on l’imaginerait dans un jeu vidéo. Il a tué et il le revendique comme un acte patriotique. Il a ainsi « sauvé des vies américaines ». Il a tué préventivement. Raisonnement de légitimation face à une légitimité contestée. Mais comment pourrait-il vivre autrement qu’en s’accordant ce raisonnement de légitimation décalé sur des actes de tuerie ? Et la construction de ce raisonnement suffit-elle pour vivre ? Son raisonnement parvient-il à un accord au-delà de l’affirmation extérieure, avec sa pensée et son regard internes ?